近年ではスマートウォッチなどのテクノロジーの進化により、マラソンなどでのランニングフォームの分析がやりやすくなっています。

しかし、ランニングフォームに関するデータをどのように解釈したらいいかわからない、良いランニングフォームがわからないといった悩みもあるかと思います。

ここでランニングフォームの主なポイントについてご紹介してきたいと思います。

ランニングのステップ(スマートウォッチの主なデータ)

ピッチ(ケイデンス)

ランニングのピッチとは1分間あたりの歩数のことであり、1分間に170〜180くらいが平均的な値となります。

ランニングのパフォーマンスは ピッチ x ストライド と分解することができますが、ピッチはマラソンでは頑張っても200前後になります。

理論的にはランニング時のピッチを高めることが有効かと思われますが、ピッチ数はマラソンのパフォーマンスとの関連性は弱いことが報告されています1。

ピッチが高いほど良いというわけではなく、ピッチが高くなると一歩あたりのストライドの幅が減少するため、自分に合った最適なランニングフォームを見つけることが大事になります。

そして、レースの後半はピッチが落ちやすく、パフォーマンスに悪影響を与えることがあります。

ピッチを頑張って増やすというよりも、ピッチを落とさないような持久力が大切になってくるかと思います。

-

ランナーのピッチを改善するトレーニング

続きを見る

ストライド

ランニングのストライドは一歩あたりの歩幅であり、ストライドの幅を伸ばしていくことがパフォーマンスを高めるポイントになります。

しかし、ランニング時のストライドの大きさはランニングエコノミーとの関連性が弱く1、無理にストライドを伸ばそうとすると余計なエネルギーを消耗してしまう可能性があります。

気合いで頑張ってストライドを伸ばすのではなく、力を入れなくても自然とストライドが伸びるような状態することが大事になります。

そのためにはランニングフォームの改善だけでなく、走り込みや基礎体力の強化なども重要になってきます。

-

ランニングエコノミーを高める方法について

続きを見る

接地時間

ランニングの接地時間とは足が地面に接地している時間のことを指し、接地時間が短いと弾むような走り方であると言えます。

ランニング時の接地時間が短いと良いかというと微妙なところであり、接地時間はランニングのパフォーマンスとの関連性が弱いことが報告されています2・3。

弾むように走ることにはある程度の瞬発力が必要であり、こういった走り方をしていると疲れてしまう場合があります。

興味深いことにケニア人ランナーはランニング時の接地時間が短いほどランニングエコノミーが良くなることが報告されています4。

ケニア人ランナーはアキレス腱などの身体の作りが違い、バネを使った走り方がやりやすいことが関係しているかもしれません。

-

ケニア人ランナーの強さの秘密とは?

続きを見る

上下動

ランニングにおける上下動とは走っている時に身体が上下に動く量のことを指します。

ランニング時の上下動が大きいランニングフォームだと着地衝撃が大きくなりやすく、怪我をしやすい傾向にあることが報告されています5・6。

ランニング時の上下動を減らすには足の回転を高めてピッチをあげることが効果的です7・8。

また、上級者のランナーのほうが疲れていても上下動のブレが少ないことが報告されていて8、ランニングフォームの安定性を高めて疲れた時にも綺麗に走れるようにすることも役立ちます。

足部の動き

フォアフット・ミッドフット・リアフット

ランニングフォームで議論になりやすいものがフォアフットやリアフット、ミッドフットといった接地方法です。

つま先付近で着地するフォアフット走法では接地時のブレーキが少なくなり効率的に走れるといった意見があります。

しかし、多くのランナーは踵から着地するリアフットでの走りであり、自然な動きで快適に走れることが多いかと思います9。

-

フォアフット走法は怪我のリスクを高めるのか?

続きを見る

近年では厚底カーボンシューズの性能を活かすためにはフォアフット走法が優れていると言われています。

というのも厚底カーボンシューズではそのシューズの形状によって、フォアフットに近い状態で走らされることが多々あるためです10。

多くの人は踵からの着地が自然な走り方になりますが、ベアフットシューズを履くことでフォアフット走法に近づきやすくなります。

また、上り坂でのランニングもフォアフットでの着地に近づきやすいため11、アップダウンのある坂道などを走ることもフォアフットで走るための基礎を身につけるのに役立ちます。

-

ミニマリストシューズは怪我のリスクを減らせるのか?

続きを見る

プロネーション

プロネーションとは歩行やランニングなどの動作中に、足が着地した際に足首が内側に倒れ込む動きのことです。

プロネーションは衝撃吸収や足部の安定性をもたらすための動きであり、ある程度は身体に必要なものです。

しかし、過度なプロネーションは怪我のリスクにつながることがあるため、足部の安定性を高めて過度なプロネーションを解消することが大切です。

-

足部のプロネーションと怪我のリスクについて

続きを見る

膝の動き

クッション動作

ランニングの接地時に膝を柔らかく使うクッション動作は着地衝撃に関わってきます。

ランニングフォームを解析した研究では、ランニング時の膝のクッション動作が少ないことが怪我との関連性が最も強いことが報告されています12。

このため柔らかい着地をするようなランニングフォームにすることで怪我の予防に役立ちます13。

(Chan et al 2018)

ランニングフォームを変えなくてもクッションシューズやゴムチップ舗装路、芝生でのランニングなどもクッションとして機能します。

しかし、クッションシューズやクッション性が高いランニングフォームではスピードが出にくいといったデメリットもあります。

-

クッション性の高いシューズはランニングの怪我を減らすのか?

続きを見る

ニーイン

ニーインはランニング時の膝が内側に入ってしまうようなランニングフォームのことであり、ニーインがあると膝の負担が大きくなり、怪我の原因につながります。

また、膝が内側に入ってしまうと地面からの反発力が逃げてしまいやすく、ランニングのパフォーマンス低下につながることがあります10。

ニーインは骨格的な要因もありますが、筋力不足などによって膝の安定性が足りていないこともニーインの原因になります。

-

ランニング時のニーインの原因と改善方法について

続きを見る

ブレーキ動作

ランニング時のブレーキ動作とは、進行方向とは反対方向に力が働いてしまうことでブレーキがかかってしまうことを指します。

ブレーキ動作が大きくなりやすいランニングフォームは身体の重心よりも大きく前で着地している時に起こりやすく、無理にストライドを広げようとしていることなどが原因になります14。

ブレーキが大きいと推進力を殺してしまいパフォーマンスが低下するだけでなく、走るのにより大きなエネルギーが必要になり、身体の負担が大きく怪我にもつながる可能性があります。

股関節の動き

骨盤の安定性

ランニング時に骨盤が下がってしまうようなランニングフォームは身体の負荷につながり、骨盤の左右差が大きいようなランニングフォームは怪我のリスクがあることが報告されています15。

骨盤の動きが悪くなってしまう原因には様々なものがあり、股関節の柔軟性低下、中臀筋などお尻の筋肉の筋力不足、ランニング時の左右の脚のパワーの違いなどが考えられます。

脚の引きつけ

ランニング時の脚の引き付けの速さはパフォーマンスに影響を及ぼし、接地後に素早く前に脚を引きつけることで遠心力による抵抗が減り、少ない負荷で効率的に走りやすくなります。

短距離のスプリンターなどでは重要なテクニックであり、接地後に脚が後方に流れないように意識することが多いのですが、マラソンではそこまで意識されていないことがある印象です。

特にピッチ走法が苦手なランナーは脚を素早く前に引きつける力が弱いことが多い傾向にあり、脚が後方に残りやすいランニングフォームにつながります。

-

スプリンターの腸腰筋に対する誤解について

続きを見る

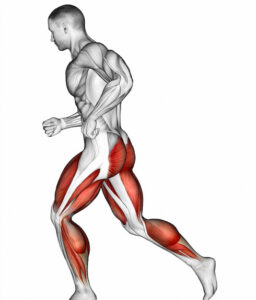

股関節のパワー

股関節のパワーは前に進む推進力になるため、ランニング時にうまくお尻の筋肉を使い股関節のパワーを引き出すことがパフォーマンス向上に役立ちます。

(Depositphotos)

一方で大腿四頭筋や膝に力が入りすぎると推進力が得られにくく、パフォーマンスが上がりにくい原因にもなります。

優れた選手は大腿四頭筋ではなく、お尻の筋肉が発達していると言われることがあります。

体幹部の動き

前傾姿勢

ランニングでは体幹部や上体の姿勢もパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があり、前傾や後傾などの姿勢もポイントになります。

前傾姿勢になるようなランニングフォームでは膝の負担が軽減しやすく、一方で股関節の負担が増えることが報告されています16・17。

ケニア人ランナーなど外国人選手は骨盤が前傾していることが多々あり、前傾姿勢で走りやすいことが股関節のパワーが高さに関係しているかもしれません。

一方で無理に前傾姿勢を取るとバランスが崩れ、パフォーマンスが落ちてしまうため、最適な姿勢を見つけることも重要になります。

-

陸上選手は骨盤前傾の走り方がいいのか?

続きを見る

体幹のブレ

体幹がしっかりと働くことで走っている時のブレが減り、脚力をうまく地面に伝えることができるようになります。

また、体幹を強化することはパフォーマンス向上だけではなく、膝や股関節の負荷の軽減になり、怪我予防にもつながります。

ランニングフォームをチェックする際には体幹のブレがないか、体幹が安定している動きになっているかがポイントになります。

腕振り

ランニング時の腕振りもスピードに影響していて、ランニング時に腕を振ることで左右や回旋動作の安定性をもたらしていることが報告されています18・19。

試しに腕振りなしで走ってみるとスピードが落ちるため、腕振りの重要性を感じられるかと思います。

腕振りの方向などには個人差があり、理想的な腕振りのフォームがあるわけではなく、基本的には腕が自然に行きたい方向に動かすことで問題ないかと思います。

-

ランニングが速くなる腕振りとは?

続きを見る

ランニングフォームに対する議論

完璧なランニングフォームとは?

エリートランナーのランニングフォームを科学的に検証するとランニング時のストライド、ピッチ、接地時間、着地の仕方など、多くのランニングフォームの要素はいずれもパフォーマンスとの関連性が弱いという結果になります。

これにはいくつかの理由が考えられますが、最も可能性が高い理由としてランニングフォームには個人差があり、完璧なランニングフォームが存在しないというものです。

このためランニングフォームは自分に合うものとを選択することが基本となります。

一方で科学的に優れたランニングフォームを導き出すことが難しい別の理由もあり、スポーツ科学ではランニングフォームの連動性を検証することが難しい点があります。

ランニングフォームの多くは一箇所を変えると他の部分も連鎖的に変化するような連動性を持っていますが、スポーツ科学ではストライド、ピッチなど一部分にのみ注目してランニングフォームを解析しようとするため限界があります。

エリートランナーのランニングフォームは美しく力強いものがありますが、それを客観的に数値化したり定義することは難しいものがあります。

良いランニングフォームというのは感覚的な部分が大きく、主観的なところもあると思います。

ランニングフォームの再現性

ランニングフォームの改良は意外と難しく、ランニングフォームの改善によるパフォーマンスアップは再現性が低いことが報告されています20。

ランニングフォームを変えることで瞬間的にいい感覚が得られたとしても、長い距離を走っていると思うような効果を得られないことが珍しくありません。

ランニングフォームの改善には意外と時間がかかることが多く、特にマラソンなど長距離では良いランニングフォームを維持し続ける持久力も必要になってきます。

また、ランニングフォームをひとつ変えると連鎖的に多くの部分が変化することが多いため、気になっている箇所を変えようとすると、他の部分にも影響を与えて全体のバランスが悪くなってしまうということもあり得ます。

このためランニングフォームを改善するためには原因をしっかりと見極める必要があり、小手先の対処では逆効果になってしまう可能性があります。

普段から何も問題がなければ、基本的にランニングフォームを変える必要はないかと思います。

パフォーマンスが思うように上がらない、怪我をしがちであるなど、現状に問題があるのならばランニングフォームを改良してみることは選択肢になります。

ランニングフォームと怪我

怪我をしやすいランニングフォームがあるというイメージがあるかもしれませんが、基本的にランニングフォームから怪我のリスクを予測することは難しいことが報告されています21。

というのもどのようなランニングフォームであったとしても、その走り方に慣れてくれば耐性がついてくるため怪我が起きにくくなります。

例えば普段は厚いクッションシューズで走っている人が、いきなりベアフットシューズで長い距離を走ったら怪我をしてしまいますが、ベアフットシューズに慣れてくると怪我が起こりにくくなります。

一方でランニングフォームの改善が怪我に有効な場合というのもあり、特定の箇所を怪我しやすいのであればランニングフォームを変えて別の部分に負荷を分散することで怪我を防ぐことができます。

例えばアキレス腱炎を起こしやすい人であれば、シューズの踵の高さをあげることや踵から着地するように意識することでアキレス腱の負担を和らげることができます。

-

アキレス腱炎の応急処置とランニングを継続する際の注意点

続きを見る

しかし、ランニングフォームを変えると他の部分に大きな負担がかかってしまい、別の種類の怪我を生み出してしまうことがあります。

例えばアキレス腱炎を防ぐために踵から着地に変えると足底筋膜炎を引き起こす可能性がありますし、シューズの踵の高さを上げると種子骨炎のリスクもあります。

このため怪我予防のためにランニングフォームを変える場合には急激に変化させるのではなく、少しずつランニングフォームを変化させて慣れていない部分に急激な負荷がかかることを防ぐことが大事なポイントになります。

ランニングフォームを改善する方法

走り方の意識

ランニングフォームを改善するための王道の方法は、走っている時に理想的なランニングフォームを意識することではないでしょうか。

理想的なランニングフォームを実現するためには、普段から理想に近づけて持久力を身につけておくことが役に立つかと思います。

しかし、走っている時のランニングフォームの意識を変えるだけでは思うようにいかないことも多々あります。

身体は想像以上に賢いものであり、置かれた状況下で自然と最適なランニングフォームを探している部分があるため、無理矢理ランニングフォームを変えようとすると逆効果になってしまうことがあります。

ランニングフォームを改善するためには無意識でも良い走り方につながるようにすることも大事なポイントであり、そのためには基礎的な筋力を鍛えることや柔軟性を高めること、適切なシューズを選ぶことなども必要になってきます。

シューズ

ランニングシューズを変えるだけでも様々な影響があり、ランニングフォームが大きく変化することがあります。

ランニングシューズの選択は奥が深いものであり、次の記事が参考になるかと思います。

-

痛みや怪我を減らすランニングシューズの選び方

続きを見る

ストレッチ・マッサージ

良いランニングフォームを実現するためには基本的な柔軟性を獲得していることが役立ちます。

疲労が溜まってくると筋肉が硬くなってきて、身体のバランスが乱れてしまうことがあるため、適度にストレッチやマッサージを行うことは大事になります。

-

マッサージはマラソン後のリカバリーに役立つのか?

続きを見る

ランナーの場合には股関節や太もものケアを行うことが多いですが、足首周りのケアが不足していることが多々あります。

特にふくらはぎのストレッチなどで足首の背屈の可動域を確保することや、下腿の筋肉も忘れずにほぐすことが大事になります。

トレーニング

基礎的な筋力がなければ思うようなランニングフォームを実現できないことが多々あり、弱い筋肉を鍛えることでランニングフォームが自然と良くなっていくことが多々あります。

このため筋肉を鍛えるようなトレーニングに取り組むことが役立つのですが、ランニングフォームにはインナーマッスルなども関与していることも珍しくありません。

弱い筋肉をしっかりと見極めることが重要なポイントになります。

まとめ

ランニングフォームはパフォーマンスに影響を及ぼすことがあり、ランニングフォームを変えることで怪我を防げる場合があります。

理想的なランニングフォームというものはなく、その人に合ったものを見つけることが大事になります。

現状に問題がなければランニングフォームを変える必要はなく、ランニングフォームを改良する場合には走り方の意識だけでなく、基礎的な筋力などの強化も必要になります。

<参考文献>

- Van Hooren B, Jukic I, Cox M, Frenken KG, Bautista I, Moore IS. The Relationship Between Running Biomechanics and Running Economy: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Sports Med. 2024 May;54(5):1269-1316. doi: 10.1007/s40279-024-01997-3. Epub 2024 Mar 6. Erratum in: Sports Med. 2025 Jan 17. doi: 10.1007/s40279-024-02157-3. PMID: 38446400; PMCID: PMC11127892.

- Anderson LM, Martin JF, Barton CJ, Bonanno DR. What is the Effect of Changing Running Step Rate on Injury, Performance and Biomechanics? A Systematic Review and Meta-analysis. Sports Med Open. 2022 Sep 4;8(1):112. doi: 10.1186/s40798-022-00504-0. PMID: 36057913; PMCID: PMC9441414.

- Tanji F, Ohnuma H, Ando R, Yamanaka R, Ikeda T, Suzuki Y. Longer Ground Contact Time Is Related to a Superior Running Economy in Highly Trained Distance Runners. J Strength Cond Res. 2024 May 1;38(5):985-990. doi: 10.1519/JSC.0000000000004737. Epub 2024 Feb 13. PMID: 38349337.

- Mooses M, Haile DW, Ojiambo R, Sang M, Mooses K, Lane AR, Hackney AC. Shorter Ground Contact Time and Better Running Economy: Evidence From Female Kenyan Runners. J Strength Cond Res. 2021 Feb 1;35(2):481-486. doi: 10.1519/JSC.0000000000002669. PMID: 29952871.

- Adams D, Pozzi F, Willy RW, Carrol A, Zeni J. ALTERING CADENCE OR VERTICAL OSCILLATION DURING RUNNING: EFFECTS ON RUNNING RELATED INJURY FACTORS. Int J Sports Phys Ther. 2018 Aug;13(4):633-642. PMID: 30140556; PMCID: PMC6088121.

- van der Worp H, Vrielink JW, Bredeweg SW. Do runners who suffer injuries have higher vertical ground reaction forces than those who remain injury-free? A systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2016 Apr;50(8):450-7. doi: 10.1136/bjsports-2015-094924. Epub 2016 Jan 4. PMID: 26729857.

- Schubert AG, Kempf J, Heiderscheit BC. Influence of stride frequency and length on running mechanics: a systematic review. Sports Health. 2014 May;6(3):210-7. doi: 10.1177/1941738113508544. PMID: 24790690; PMCID: PMC4000471.

- Fadillioglu C, Möhler F, Reuter M, Stein T. Changes in Key Biomechanical Parameters According to the Expertise Level in Runners at Different Running Speeds. Bioengineering (Basel). 2022 Oct 26;9(11):616. doi: 10.3390/bioengineering9110616. PMID: 36354527; PMCID: PMC9687194.

- Larson P, Higgins E, Kaminski J, Decker T, Preble J, Lyons D, McIntyre K, Normile A. Foot strike patterns of recreational and sub-elite runners in a long-distance road race. J Sports Sci. 2011 Dec;29(15):1665-73. doi: 10.1080/02640414.2011.610347. Epub 2011 Nov 18. PMID: 22092253.

- カーボンファイバープレート内蔵厚底ランニングシューズによるランニングエコノミーへの影響ランニング学研究 / 34 巻 (2023) 1.2 号。

- Vernillo G, Giandolini M, Edwards WB, Morin JB, Samozino P, Horvais N, Millet GY. Biomechanics and Physiology of Uphill and Downhill Running. Sports Med. 2017 Apr;47(4):615-629. doi: 10.1007/s40279-016-0605-y. PMID: 27501719.

- Messier SP, Martin DF, Mihalko SL, Ip E, DeVita P, Cannon DW, Love M, Beringer D, Saldana S, Fellin RE, Seay JF. A 2-Year Prospective Cohort Study of Overuse Running Injuries: The Runners and Injury Longitudinal Study (TRAILS). Am J Sports Med. 2018 Jul;46(9):2211-2221. doi: 10.1177/0363546518773755. Epub 2018 May 23. Erratum in: Am J Sports Med. 2021 Feb;49(2):NP13. PMID: 29791183.

- Chan ZYS, Zhang JH, Au IPH, An WW, Shum GLK, Ng GYF, Cheung RTH. Gait Retraining for the Reduction of Injury Occurrence in Novice Distance Runners: 1-Year Follow-up of a Randomized Controlled Trial. Am J Sports Med. 2018 Feb;46(2):388-395. doi: 10.1177/0363546517736277. Epub 2017 Oct 24. PMID: 29065279.

- Lieberman DE, Warrener AG, Wang J, Castillo ER. Effects of stride frequency and foot position at landing on braking force, hip torque, impact peak force and the metabolic cost of running in humans. J Exp Biol. 2015 Nov;218(Pt 21):3406-14. doi: 10.1242/jeb.125500. PMID: 26538175.

- Nam HW, Yang JH, Park SG, Rhim HC, Kim HJ. Is There a Pathologic Running Motion Associated with Running-Related Injuries? A Methodological Study Using a Motion Analysis System Without Sensors. Medicina (Kaunas). 2024 Jul 31;60(8):1249. doi: 10.3390/medicina60081249. PMID: 39202530; PMCID: PMC11356779.

- Teng HL, Powers CM. Sagittal plane trunk posture influences patellofemoral joint stress during running. J Orthop Sports Phys Ther. 2014 Oct;44(10):785-92. doi: 10.2519/jospt.2014.5249. Epub 2014 Aug 25. PMID: 25155651.

- Teng HL, Powers CM. Influence of trunk posture on lower extremity energetics during running. Med Sci Sports Exerc. 2015 Mar;47(3):625-30. doi: 10.1249/MSS.0000000000000436. PMID: 25003780.

- Koo YJ, Ogihara N, Koo S. Active Arm Swing During Running Improves Rotational Stability of the Upper Body and Metabolic Energy Efficiency. Ann Biomed Eng. 2025 Feb 3. doi: 10.1007/s10439-025-03688-0. Epub ahead of print. PMID: 39900823.

- Arellano CJ, Kram R. The effects of step width and arm swing on energetic cost and lateral balance during running. J Biomech. 2011 Apr 29;44(7):1291-5. doi: 10.1016/j.jbiomech.2011.01.002. Epub 2011 Feb 12. PMID: 21316058.

- Doyle E, Doyle TLA, Bonacci J, Fuller JT. The Effectiveness of Gait Retraining on Running Kinematics, Kinetics, Performance, Pain, and Injury in Distance Runners: A Systematic Review With Meta-analysis. J Orthop Sports Phys Ther. 2022 Apr;52(4):192-A5. doi: 10.2519/jospt.2022.10585. Epub 2022 Feb 5. PMID: 35128941.

- Ceyssens L, Vanelderen R, Barton C, Malliaras P, Dingenen B. Biomechanical Risk Factors Associated with Running-Related Injuries: A Systematic Review. Sports Med. 2019 Jul;49(7):1095-1115. doi: 10.1007/s40279-019-01110-z. PMID: 31028658.