肉離れは多くのスポーツで発生し、しつこい痛みに悩まされる選手も多いかと思います。しかし、適切なリハビリとトレーニングで回復し、再発を防ぐことができます。

この記事では肉離れに対するリハビリやトレーニングについて解説していきます。

肉離れのリハビリの特徴

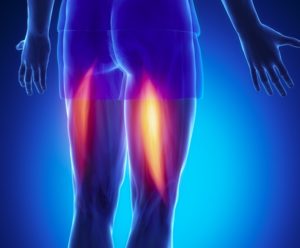

ハムストリングスの肉離れはサッカーや短距離スプリンターなど、爆発的な動きを伴う多くの競技で起こります。

肉離れの症状にもよりますが、治るまでに1カ月~2か月かかるなど意外と時間がかかることも珍しくありません1。

適切なリハビリに取り組むことで、スポーツに復帰するまでの期間を短くすることができます。

そして、ハムストリングスの肉離れの再発率は30%前後であると言われていて1、適切なリハビリやトレーニングを行うことで再発を防ぐことも大切なポイントになります。

特にハムストリングスの筋力不足を解消し、スポーツにおける実践的な筋力を獲得することが大事です。

肉離れのリハビリ:フェーズ1(急性期)

休養

肉離れが起きたら、まず運動を中止して医療機関に行くことが大切です。

急性期にはRICE処置なども行い、その他に必要な治療や処置を医療機関で受けることが大事になります。

ストレッチ

痛みが治まってきたら徐々にストレッチを取り入れて、柔軟性を確保していきます。

過剰なストレッチは痛みを悪化させる可能性があり、特に急性期には注意が必要になります。

痛みや違和感がない範囲でストレッチを行うことが大切であり、十分に回復してからストレッチを取り入れることがポイントです。

ストレッチは大切なのですが、柔軟性が高ければ高いほど良いというわけではありません。

股関節の屈曲の可動域が80°くらいあれば十分であり、それ以上の柔軟性をストレッチで求めても肉離れの予防効果は低いことが指摘されており2、あくまで最低限の柔軟性を確保することがポイントです。

体幹トレーニング

体幹を鍛えることで体幹が安定し、脚の負担が軽減され、肉離れの予防につながります3。

体幹トレーニングはリハビリの初期でも患部に過度な負荷をかけずにできるというメリットがあります。

まずはサイドプランクなどの基本的なメニューから始めていきます。

手足を伸ばすBirddogと呼ばれるエクササイズは手足の動きと体幹の連動性を高めるのに役立ち、腰を反らさないように、体幹に力を入れた状態で行うことがポイントになります。

ハムストリングス

痛みや違和感がない範囲で徐々にハムストリングスのエクササイズを取り入れていきます。

まずは立った状態での踵を挙げるような、ハムストリングスカールのエクササイズが役立ちます。3セット15回などを目安に行います。

(DeWitt and Vidale 2014)

立った状態でのハムストリングスカールに問題がなければ、うつ伏せの状態でハムストリングスカールを行います。テコの原理によって立った状態よりも大きな負荷がかかります。

状態が良ければアンクルウェイトを追加するなど、少しずつ負荷をあげていきます。

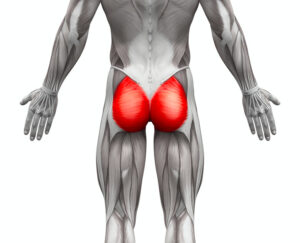

大臀筋

大臀筋を鍛えることは肉離れを防ぐのに役立ちます4。

大臀筋はハムストリングスと密接に連携していて、大臀筋が強化されることでハムストリングスにかかる負担を軽減することができます。

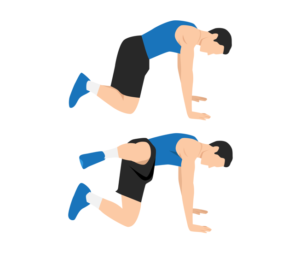

四つん這いの状態でお尻に力を入れて脚をあげることで、大臀筋に効かせる感覚を掴むことが役に立ちます。

大臀筋のエクササイズはハムストリングスに負荷がかかるものも多いため、まずはお尻を使う感覚を身につけるという負荷の軽いところから始めていきます。

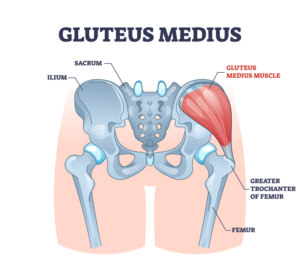

中殿筋

中殿筋を鍛えることも肉離れの予防につながります。

中殿筋には股関節の安定性を高める働きがあり、股関節が不安定だと肉離れのリスクがあります5。

中殿筋のエクササイズはハムストリングスに負荷がかからないものも多く、リハビリの早い段階で取り入れることができます。

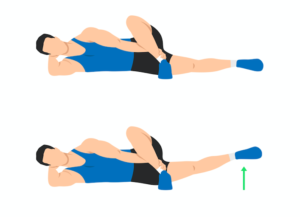

横になって股関節を開くようなクラムシェルと呼ばれるエクササイズが役に立ちます。お尻の筋肉を使っている感覚がポイントになります。

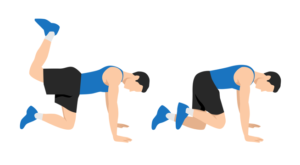

また、四つん這いになって股関節を横に開くように脚をあげる動作も中殿筋に効かせることができます。

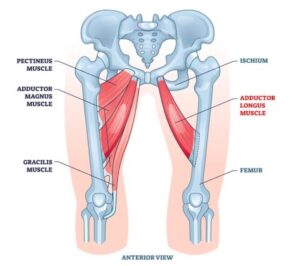

内転筋

内転筋も股関節の安定性を高める役割があり、股関節の不安定さという肉離れのリスクを軽減できます5。

横になって下の脚をあげるようなエクササイズで内転筋を鍛えることができます。

肉離れの負傷箇所によっては痛みや違和感が出ることがあるため、違和感があれば中止することが大切です。

肉離れのリハビリ:フェーズ2(回復期)

歩行動作やゆっくりしたジョグで痛みがなければ、次のフェーズに進み、少しずつリハビリの負荷をあげていきます。

基本的な運動能力を取り戻し、損傷部位の機能改善を図ります。

ハムストリングス

痛みや違和感のない範囲で様々なハムストリングスのエクササイズを取り入れていきます。

背中を下にしてお尻を挙げるヒップリフトのエクササイズが役立ちます。踵の位置をお尻から離すほど、ハムストリングスに効きやすくなります。

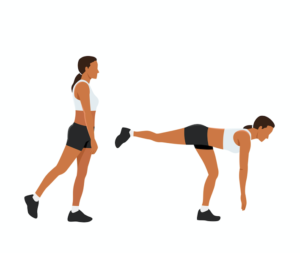

また、片足での上体を前に倒していくエクササイズは、よりスポーツの動きに近い形でハムストリングスを鍛えることができます。

この段階では過剰な負荷をかけないように、自重でできる様々なエクササイズに取り組むことが役立ちます。

スクワット

大臀筋も強化していくことも重要であり、スクワットなどのエクササイズも徐々に取り入れていきます。

まずは、自重で深い位置まで降ろすフルスクワットを違和感なくできることを目指していきます。

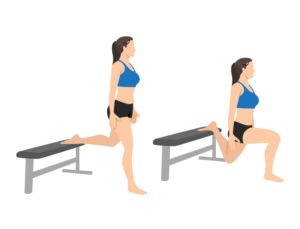

片足でのブルガリアンスクワットはさらに負荷が大きく、お尻の筋肉により効かせることができます。

体幹トレーニング

体幹トレーニングの負荷も上げていきますが、体幹と同時に脚を鍛えるようなエクササイズを組み込むことで効率的に鍛えることができます。

サイドプランクの状態から上の脚で体重を支えるようにすることで、内転筋と体幹を同時に鍛えることができます。

(Gioftsos et al 2024)

また、サイドプランクの状態から股関節を開くように脚をあげることで、中殿筋に効かせることができます。

ランニング

肉離れの状態が良くなってきたら、軽いランニングを行うことが役立ちます。

この段階では最大スピードの25%くらいの軽いスピードに留めておくことがポイントです。

距離は100mくらいで十分であり、痛みや違和感がある場合には中止することが大切です。

肉離れのリハビリ:フェーズ3(競技復帰へ)

自重でのトレーニングや軽いランニングで痛みや違和感がない段階になったら、スポーツ復帰に向けて徐々に負荷の高いトレーニングを取り入れていく時期になります。

競技特性に応じた負荷を段階的に増やし、実戦的なパフォーマンスを取り戻していきます。

ハムストリングス

ハムストリングスのリハビリも徐々に負荷が大きなエクササイズを取り入れていきます。

筋肉が引き伸ばされながら力を発揮するエキセントリック収縮のエクササイズは肉離れの回復が早まると言われています6。

しかし、エキセントリック収縮は負荷が大きいため、取り入れる時期が早すぎると痛みを悪化させてしまうリスクもあります。

ハムストリングスに大きな力を入れても違和感がない状態なったら、エキセントリック収縮のエクササイズを取り入れていくのがひとつの目安になります。

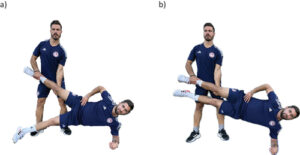

ハムストリングスのエキセントリック収縮を鍛えるには、ノルディックハムストリングスと呼ばれるエクササイズが有名であり、肉離れ予防に効果的です7。

踵を固定し、上半身を徐々に前傾させながら姿勢をキープすることでハムストリングスに効かせることができます。

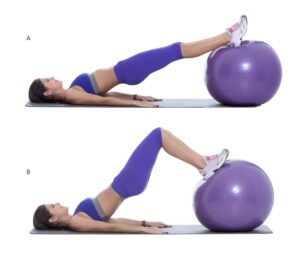

他にも仰向けで踵をバランスボールに乗せた状態で、お尻を挙げてバランスボールを引き寄せるエクササイズも役に立ちます。

踵の位置が遠く離れることでハムストリングスが引き伸ばされ、大きな負荷がかかります。

慣れてきたら片足でのヒップリフトを取り入れていきます。片足で行うため負荷が大きくなります。

徐々に踵の位置を遠く、そして高くすることで負荷が大きくなり、ハムストリングスをより強力に鍛えることができます。

(DeWitt and Vidale 2014)

ジャンプ

スポーツへの復帰に向けてジャンプのような瞬発的なエクササイズも取り入れていきます。

まずは、その場での両足ジャンプや片足ジャンプなどから始めていきます。

慣れてきたら、前方向への両足ジャンプや片足ジャンプを取り入れていきます。

前方向へのジャンプはハムストリングスの筋肉がより使われるため、負荷も大きくなります。

最終的には前方向の片足ジャンプでの飛距離で左右差がなくなることを目指していきます。

スプリント走

片足ジャンプの左右差、片足ヒップリフトの左右差が小さくなってきたら、速いスピードでのランニングを行います。

少しずつ負荷を高めていくことがポイントであり、痛みや違和感があればスプリント走を中止することが大切です。

まずは距離は50mほど、スピードは70%くらいから始めて、日をおいて徐々に80%、90%と負荷を増やしていきます。

100%の出力で問題がなければ、休養日を挟みながら距離を60m、70m、80m、90m、100mと距離を伸ばしていきます。

このようなスプリント走のトレーニングは肉離れを減らせることが報告されています7。

特に陸上競技以外のスポーツではスプリント走に取り組む機会が多くないため、より効果的になります。

肉離れのリハビリ:フェーズ4(再発防止)

ハムストリングスの肉離れの再発率は30%前後と言われており1、競技に復帰した後も肉離れの再発防止に努めることが重要になります。

トレーニング

肉離れを予防するためにはハムストリングスをトレーニングで鍛えることが重要になります。

しかし、スクワットではハムストリングスの筋肉量が増えないことが報告されており8、ハムストリングスに効かせることができる種目を取り入れることが大事なポイントです。

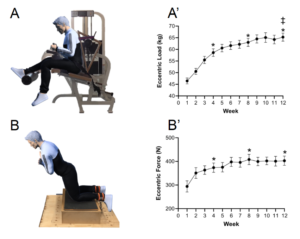

マシンを使ったレッグカールはハムストリングスに効かせることができ、レッグカールはハムストリングスの肉離れを減らすという研究結果が報告されています9。

一般的に肉離れ予防のエクササイズと言えばノルディックハムストリングスなのですが、ノルディックハムストリングスはしばらくすると筋肉の成長が停滞しやすく、レッグカールはノルディックハムストリングスよりも筋力を伸ばしやすいという特徴があります10。

(Maeo et al 2024)

そして、デッドリフトに取り組むことも肉離れ予防につながります。

ハムストリングスは3つの筋肉で構成されているのですが、デッドリフトではハムストリングスの肉離れが最も起こりやすい部分(大腿二頭筋長頭)を集中的に鍛えることができます11。

ランニングフォーム

ランニングフォームの乱れがハムストリングスの肉離れにつながることがあります。

過剰な骨盤の前傾があるとハムストリングスに負荷がかかりやすく、肉離れを起こした選手は骨盤の前傾が大きい傾向にあることが報告されています5。

また、ランニング時の股関節の不安定さも肉離れのリスクであり、股関節がブレている場合には注意が必要です。

このようなランニングフォームの乱れがある場合には、筋力バランスを整えることが大事になります。

運動量の調整

運動量の調整も肉離れを防ぐための大事なポイントになります。

たとえば大会の決勝など強度の高い試合で肉離れが起きやすく12、急激に運動量が増える時期も肉離れが多くなります13。

急に大きな負荷がかからないように、少しずつ身体を慣らしておくことが肉離れを防ぐのに役立ちます。

普段から運動量が多い選手は肉離れが起きにくいことが報告されています14。

もちろん、やり過ぎは逆効果になってしまうので、運動と休養のバランスに気をつけて、運動量をコントロールすることが大事になります。

よくある質問

早く治すために何をしたらいいですか?

肉離れを早く治すためには、医療機関に行くこと、そして医療従事者の言うことを守ることが大事になります。

地道な治療やリハビリを続けていくこと、そして焦って無理をしないことが肉離れを早く治すことにつながります。

ストレッチは肉離れ予防に役立ちますか?

肉離れに役立つストレッチはありますか?という質問があります。

柔軟性を高めることは大事ですが、過度な柔軟性を追い求めても肉離れの改善には役立ちません。

ストレッチ自体に肉離れの回復を高める効果はありませんし、多くのスポーツではそこまで大きな柔軟性を求められる動きがありません。

前屈で足首をつかめるくらいの柔軟性があれば大きな問題はないと思います2。

肉離れは柔軟性の問題よりも、筋力不足のほうが大きな問題であることが多いです。

特に急性期の過剰なストレッチは痛みを悪化させる可能性があるため、注意が必要です。

まとめ

肉離れのリハビリ・トレーニングは、ストレッチなどで最低限の可動域を確保したうえで、ハムストリングスの筋肉を鍛えることと、周辺のサポートする筋肉もバランスよく鍛えていくことがポイントになります。

痛みや違和感のない範囲内で徐々に負荷を増やしながら、ジャンプやスプリントなどスポーツの動きを取り入れていくことが役立ちます。

そして、スポーツに復帰した後も再発予防のためのトレーニング、コンディションの調整が大事になります。

※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の症状に対する診断や治療を保証するものではありません。肉離れの症状がある場合は、医療機関を受診し、専門家の指示に従うことが大切です。

<参考文献>

- DeWitt J, Vidale T. Recurrent hamstring injury: consideration following operative and non-operative management. Int J Sports Phys Ther. 2014 Nov;9(6):798-812. PMID: 25383248; PMCID: PMC4223289.

- Liu H, Garrett WE, Moorman CT, Yu B. Injury rate, mechanism, and risk factors of hamstring strain injuries in sports: A review of the literature.Journal of Sport and Health Science. 2012;1(2):92-101.

- Edouard P, Pollock N, Guex K, Kelly S, Prince C, Navarro L, Branco P, Depiesse F, Gremeaux V, Hollander K. Hamstring Muscle Injuries and Hamstring Specific Training in Elite Athletics (Track and Field) Athletes. Int J Environ Res Public Health. 2022 Sep 2;19(17):10992. doi: 10.3390/ijerph191710992. PMID: 36078705; PMCID: PMC9518337.

- Schuermans J, Danneels L, Van Tiggelen D, Palmans T, Witvrouw E. Proximal Neuromuscular Control Protects Against Hamstring Injuries in Male Soccer Players: A Prospective Study With Electromyography Time-Series Analysis During Maximal Sprinting. Am J Sports Med. 2017;45(6):1315-1325.

- Bramah C, Mendiguchia J, Dos'Santos T, Morin JB. Exploring the Role of Sprint Biomechanics in Hamstring Strain Injuries: A Current Opinion on Existing Concepts and Evidence. Sports Med. 2024 Apr;54(4):783-793. doi: 10.1007/s40279-023-01925-x. Epub 2023 Sep 19. PMID: 37725240; PMCID: PMC11052868.

- Askling CM, Tengvar M, Tarassova O, Thorstensson A. Acute hamstring injuries in Swedish elite sprinters and jumpers: a prospective randomised controlled clinical trial comparing two rehabilitation protocols. Br J Sports Med. 2014 Apr;48(7):532-9. doi: 10.1136/bjsports-2013-093214. PMID: 24620041.

- Sancese A, Taylor L, Walsh G, Byrd E, Delextrat A. Effects of sprint versus strength training on risk factors for hamstring injury in football players. J Sports Med Phys Fitness. 2023 Apr;63(4):580-587. doi: 10.23736/S0022-4707.22.14529-9. Epub 2023 Jan 18. PMID: 36651683.

- Kubo K, Ikebukuro T, Yata H. Effects of squat training with different depths on lower limb muscle volumes. Eur J Appl Physiol. 2019 Sep;119(9):1933-1942. doi: 10.1007/s00421-019-04181-y. Epub 2019 Jun 22. PMID: 31230110.

- Askling C, Karlsson J, Thorstensson A. Hamstring injury occurrence in elite soccer players after preseason strength training with eccentric overload. Scand J Med Sci Sports. 2003 Aug;13(4):244-50. doi: 10.1034/j.1600-0838.2003.00312.x. PMID: 12859607.

- Maeo S, Balshaw TG, Nin DZ, Mc Dermott EJ, Osborne T, Cooper NB, Massey GJ, Kong PW, Pain MTG, Folland JP. Hamstrings Hypertrophy Is Specific to the Training Exercise: Nordic Hamstring versus Lengthened State Eccentric Training. Med Sci Sports Exerc. 2024 Oct 1;56(10):1893-1905. doi: 10.1249/MSS.0000000000003490. Epub 2024 Jun 6. PMID: 38857522; PMCID: PMC11419281.

- Bourne MN, Timmins RG, Opar DA, Pizzari T, Ruddy JD, Sims C, Williams MD, Shield AJ. An Evidence-Based Framework for Strengthening Exercises to Prevent Hamstring Injury. Sports Med. 2018 Feb;48(2):251-267. doi: 10.1007/s40279-017-0796-x. PMID: 29116573.

- Edouard P, Dandrieux PE, Junge A, Navarro L, Giroux C, Guex K, Branco P, Guilhem G, Hollander K. Is the risk of muscle injuries higher in the finals than in previous rounds of the 100 m, 200 m and 400 m sprints of international athletics championships? J Sci Med Sport. 2024 May;27(5):302-306. doi: 10.1016/j.jsams.2024.02.007. Epub 2024 Feb 22. PMID: 38429218.

- Duhig S, Shield AJ, Opar D, Gabbett TJ, Ferguson C, Williams M. Effect of high-speed running on hamstring strain injury risk. Br J Sports Med. 2016;50(24):1536-1540. doi:10.1136/bjsports-2015-095679

- Malone S, Owen A, Mendes B, Hughes B, Collins K, Gabbett TJ. High-speed running and sprinting as an injury risk factor in soccer: Can well-developed physical qualities reduce the risk? J Sci Med Sport. 2018;21(3):257-262. doi:10.1016/j.jsams.2017.05.016

- Hickey JT, Opar DA, Weiss LJ, Heiderscheit BC. Hamstring Strain Injury Rehabilitation. J Athl Train. 2022 Feb 1;57(2):125-135. doi: 10.4085/1062-6050-0707.20. PMID: 35201301; PMCID: PMC8876884.

- Pippas C, Gioftsos G, Korakakis V, Serner A. Strength effects of the Copenhagen adduction exercise vs an adductor squeeze exercise in male football players - A randomized controlled trial. Sci Med Footb. 2024 Oct 24:1-10. doi: 10.1080/24733938.2024.2419659. Epub ahead of print. PMID: 39444266.

関連記事

-

陸上選手は骨盤前傾の走り方がいいのか?

続きを見る