長距離ランナーでもプライオメトリクスが役立つと言われることがありますが、プライオメトリクスがよくわからない、本当に効果があるのか疑問に思うこともあるかもしれません。

ここでプライオメトリクスの効果、トレーニングメニュー、注意点などについて解説していきたいと思います。

プライオメトリクスとは?

プライオメトリクスとは、筋肉が素早く伸ばされた直後に、その反動を利用して素早く強い力で筋肉を収縮させることで、ゴムを伸ばして離すと勢いよく縮むように瞬発力を向上させることが目的のトレーニングです。

(Depositphotos)

プライオメトリクスは主に短距離のスプリンターが取り組んでいる印象があるかもしれませんが、中長距離ランナーにも推奨されています。

プライオメトリクスの効果

走力アップ

プライオメトリクスに取り組むことで身体のバネをうまく使うことができるようになり、ランニングのパフォーマンスが高まります。

ウェイトトレーニングだけに取り組むよりも、ウェイトトレーニングにプライオメトリクスを組み合わせたほうが、中長距離選手のランニングパフォーマンス向上の効果が大きいことが報告されています1。

また、国際レベルの選手のほうがプライオメトリクスを含めてトレーニングに取り組んでいる傾向にあることも報告されています2。

怪我予防

プライオメトリクスは爆発的動作のトレーニングであるため怪我の心配があるかもしれません。

しかし、適切なフォームと負荷でのプライオメトリクストレーニングであればマラソンの怪我を減らす可能性があることが報告されています3。

プライオメトリクス単体だけでなく、体幹トレーニングやウェイトトレーニングなどとうまく組み合わせるほうがマラソンの怪我を減らす効果は大きくなります4。

しかし、過剰な負荷や多すぎる回数、フォームの乱れといった、不適切なプライオメトリクストレーニングは怪我につながります。

うまく取り入れることができないと怪我のリスクになるため、注意が必要になります。

プライオメトリクスのトレーニングメニュー

ヒルトレーニング

マラソンではリディアード式のプライオメトリクストレーニングが有名かもしれません。

まずは、坂道でもも上げをするように走るトレーニングがあります。

リディアードファウンデーションが投稿している動画があるので、参考になるかと思います。

次に、ヒルバウンディングと呼ばれる、より長い距離を跳ねるようにして坂道を登っていくトレーニングがあります。

坂道でのプライオメトリクストレーニングは平地よりもトレーニング効果が高いことが報告されています5。

そして、坂道では着地衝撃を和らげることができますが、坂道でのプライオメトリクスはアキレス腱が平地よりも引き伸ばされ負荷がかかりやすいため、アキレス腱炎などのリスクに注意が必要です。

-

坂道ダッシュの効果と怪我のリスク

続きを見る

ジャンプ

ジャンプを取り入れたプライオメトリクスのバリエーションもあります。

連続でジャンプしていくトレーニングなのですが、地面への接地時間を短くしてバネで跳ねるように飛ぶことがポイントになります。

バウンディング

バウンディングもプライオメトリクスで有名な方法であり、バネのような瞬発的な動きでより遠くに跳ねるように進んでいきます。

短距離スプリンターは一歩一歩の反発力に優れているので、ダイナミックなバウンディングの動きになります。

プライオメトリクスの注意点

トレーニングの強度

プライオメトリクスのトレーニングは単純に重い負荷で鍛えていけばいいわけではありません。

あくまでピョンと弾むような動きが重要であり、弾力性を感じる範囲内で負荷を設定することが効果を高めるポイントになります。

そして、プライオメトリクスのトレーニングでは接地時間を短くするような意識も重要になります。

接地時間が長くなるような、柔らかくてソフトな着地をしてしまうと、弾性エネルギーが逃げてしまい、反発力を活かしにくくなります。

関節を固めて、接地時間を短くするように、一瞬でピョーンと跳ねるような動きが大切です。

まずは負荷が軽いトレーニングから始めていき、ピョーンと跳ねるような感覚を掴んでいくことが役立ちます。

慣れてきたら徐々に大きなダイナミックな動きを取り入れていき、大きな負荷がかかってもパーンと跳ね返せる弾力性を獲得することが重要です。

そして、いきなり高強度のプライオメトリクストレーニングをやると過剰な負荷によって怪我をするリスクがあるため注意が必要になります。

トレーニング量

プライオメトリクスはトレーニング量が多くなり過ぎてしまうことにも注意が必要です。

1日あたりのプライオメトリクストレーニングで50~60歩ほどのバウンディング・ジャンプで十分な効果があります6。

慣れてきたら少しずつ量を増やすことも必要ですが、1日あたりのバウンディングやジャンプの量を増やしても効果が大きくなるとは限らず6、質を重視することが大事なポイントになります。

間違ってもオールアウトするまでプライオメトリクスをやってはいけません。高い確率で怪我をしてしまいます。

そして、プライオメトリクスはそこまで多くの頻度で行う必要もありません。

長距離ランナーは8週間の週1回のプライオメトリクストレーニングによって乳酸耐性の強化や、5kmタイムトライアルの改善などの効果があることが報告されています7。

約8週間のトレーニングのなかで週1回と比べて、週2回、週4回と頻度を多くしてもランニングパフォーマンスはそんなに変わらないことが報告されています8・9。

一定量をこなすと効果が頭打ちになってくるため、週1回で8週間、週2回で4週間くらいが目安になるかと思います。

ちなみに、マラソン界で有名なリディアード式の期分けでは、走り込みで有酸素運動能力を獲得した次の時期に、ヒルスプリントの期間として4~6週間のプライオメトリクスが推奨されています。

プライオメトリクスの効果を高めるポイント

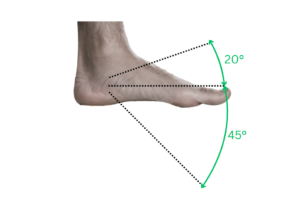

足関節の柔軟性

足首の柔軟性が低下しているとプライオメトリクスの効果を損ねる可能性があります。

特に足首の背屈の可動域が低いと、ふくらはぎなどの下腿の筋肉の活動量が減りますし10、プライオメトリクストレーニングでの膝の負荷の増加につながります11。

足首の背屈は標準可動域として約20°くらいの柔軟性を獲得しておきたいところです。

足首の柔軟性を高めるためには、ふくらはぎのストレッチが役立ちます。

そして、必要に応じて足首周りのマッサージもプラスすることで、足首の柔軟性が改善しやすくなります。

薄底シューズ

プライオメトリクスのトレーニングではシューズ次第で効果が変わってくることがあります。

シューズの反発力に頼るのではなく、人間の足が本来持っている機能を強化することがポイントになります。

実際に裸足でプライオメトリクストレーニングを行うことで、通常のシューズよりも効果が高まることが報告されています12。

とはいえ、いきなり裸足でのプライオメトリクストレーニングは負荷が大きすぎるため、怪我をするリスクも高くなります。

まずは薄底シューズのジョグで数週間から数か月ほど身体を慣らして、そこから薄底シューズでのプライオメトリクスを取り入れることで怪我のリスクを減らすことができます。

そして、薄底シューズでのトレーニングを終えてから、ミニマリストシューズや裸足でのジョグを数週間から数か月ほど取り入れ、そこからミニマリストシューズや裸足などでのプライオメトリクスを行うことで怪我のリスクを減らしつつ、効果が得られやすくなります。

-

ミニマリストシューズは怪我のリスクを減らせるのか?

続きを見る

フォアフット

フォアフット着地によるプライオメトリクストレーニングも選択肢のひとつです。

実際に通常の着地に比べて、フォアフットでプライオメトリクストレーニングを行うことで効果が高まることが報告されています13。

しかし、フォアフットでのプライオメトリクストレーニングは怪我人が7倍になったという研究結果もあり14、フォアフットに対する耐性がないと怪我のリスクがかなり大きい方法であると言えます。

最初はフォアフット着地にこだわらずに、通常のプライオメトリクスに慣れることから始めていきます。

そして、普段から徐々にフォアフット走法を取り入れ、数か月から半年以上の期間をかけて身体を慣らした上で、フォアフットでのプライオメトリクストレーニングを行うと怪我のリスクを抑えることができます。

-

フォアフット走法は怪我のリスクを高めるのか?

続きを見る

足部の安定性

プライオメトリクスを行う際には足部の安定性の確保が重要になります。

特に裸足やフォアフットでのプライオメトリクスは足元がぐらつきやすく、怪我のリスクや効果を損ねる可能性が高くなります。

土台がぐらついた状態では変な負荷がかかって怪我につながりますし、狙っている筋肉などに効きにくくなってしまいます。

まずは足部の安定性を高めておくようなトレーニングを事前にやっておくことも大事なポイントになります。

特に着地時に足首が傾いてしまう場合や分厚いクッションシューズが苦手な場合には、足元が不安定である可能性が高く、足部の状態を改善することの優先度が高くなります。

-

足部のプロネーションと怪我のリスクについて

続きを見る

まとめ

プライオメトリクストレーニングは身体のバネを使った動きが強化され、中長距離ランナーのパフォーマンスを高める効果があります。

弾力性を感じるピョーンと跳ねるような動きがポイントであり、坂道トレーニング、ジャンプ、バウンディングなど徐々に負荷を大きくしていくことが大切です。

足部の柔軟性や安定性なども重要になり、足部のトレーニングも組み合わせることで効果が大きくなります。

<参考文献>

- Llanos-Lagos C, Ramirez-Campillo R, Moran J, Sáez de Villarreal E. The Effect of Strength Training Methods on Middle-Distance and Long-Distance Runners' Athletic Performance: A Systematic Review with Meta-analysis. Sports Med. 2024 Jul;54(7):1801-1833. doi: 10.1007/s40279-024-02018-z. Epub 2024 Apr 17. PMID: 38627351; PMCID: PMC11258194.

- Blagrove RC, Brown N, Howatson G, Hayes PR. Strength and Conditioning Habits of Competitive Distance Runners. J Strength Cond Res. 2020 May;34(5):1392-1399. doi: 10.1519/JSC.0000000000002261. PMID: 29023328.

- Lundstrom, C.J., Russell, H.C., O’Donnell, K.J. et al. Core and plyometric training for recreational marathon runners: effects on training variables, injury, and muscle damage. Sport Sci Health 15, 167–174 (2019). https://doi.org/10.1007/s11332-018-0506-6

- Wu H, Brooke-Wavell K, Fong DTP, Paquette MR, Blagrove RC. Do Exercise-Based Prevention Programs Reduce Injury in Endurance Runners? A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med. 2024 May;54(5):1249-1267. doi: 10.1007/s40279-024-01993-7. Epub 2024 Jan 23. PMID: 38261240; PMCID: PMC11127851.

- Kannas TM, Kellis E, Amiridis IG. Incline plyometrics-induced improvement of jumping performance. Eur J Appl Physiol. 2012 Jun;112(6):2353-61. doi: 10.1007/s00421-011-2208-5. Epub 2011 Oct 29. PMID: 22038146.

- Aztarain-Cardiel K, Garatachea N, Pareja-Blanco F. Effects of Plyometric Training Volume on Physical Performance in Youth Basketball Players. J Strength Cond Res. 2024 Jul 1;38(7):1275-1279. doi: 10.1519/JSC.0000000000004779. PMID: 38900173.

- Filipas L, Bonato M, Maggio A, Gallo G, Codella R. Effects of plyometric training on different 8-week training intensity distributions in well-trained endurance runners. Scand J Med Sci Sports. 2023 Mar;33(3):200-212. doi: 10.1111/sms.14257. Epub 2022 Nov 16. PMID: 36326594.

- Bouguezzi R, Chaabene H, Negra Y, Ramirez-Campillo R, Jlalia Z, Mkaouer B, Hachana Y. Effects of Different Plyometric Training Frequencies on Measures of Athletic Performance in Prepuberal Male Soccer Players. J Strength Cond Res. 2020 Jun;34(6):1609-1617. doi: 10.1519/JSC.0000000000002486. PMID: 32453304.

- de Villarreal ES, Gonzalez-Badillo JJ, Izquierdo M. Low and moderate plyometric training frequency produces greater jumping and sprinting gains compared with high frequency. J Strength Cond Res. 2008;22(3):715–725.

- Kalantariyan, Mohammad & Minoonejad, Hooman & Rajabi, Reza & Beyranvand, Ramin & Zahiri, Ali. (2013). The comparison of the electromyography activity of selected muscles of the ankle joint in athletes with ankle dorsiflexion range of motion limitation with healthy athletes during the single-leg jump landing.

- Fong CM, Blackburn JT, Norcross MF, McGrath M, Padua DA. Ankle-dorsiflexion range of motion and landing biomechanics. J Athl Train. 2011 Jan-Feb;46(1):5-10. doi: 10.4085/1062-6050-46.1.5. PMID: 21214345; PMCID: PMC3017488.

- Kaliyamoorthy, Venkatesh. (2025). Efficacy of Barefoot Training Versus Shoes-On Training on Agility Among the South Indian Coastal Sprinters. Journal of Coastal Life Medicine. JCLMM 1/11 (2023). 2390-2398.

- Voisin MPJ, Scohier M. Effect of an 8-Week Plyometric Training Program with Raised Forefoot Platforms on Agility and Vertical Jump Performance. Int J Exerc Sci. 2019 Mar 1;12(6):491-504. doi: 10.70252/FNWU6350. PMID: 30899356; PMCID: PMC6413841.

- Porcari JP, Pethan SM, Ward K, Fater D, Terry L. Effects of training in strength shoes on 40, yard dash time, jumping ability, and calf girth. J Strength Cond Res. 1996;10(2):120–123.

関連記事

-

中長距離ランナーのスプリント走の強化について

続きを見る

-

ランニングエコノミーを高める方法について

続きを見る

-

足首を固める走り方がパフォーマンス向上につながる

続きを見る

-

ジャンプの着地は、つま先着地がいいのか踵着地がいいのか?

続きを見る