近年では足の前部分から着地するフォアフット走法を取り入れている選手が好記録を出したりすることがあり、フォアフット走法が注目を集めることがあります。

フォアフット着地が怪我のリスクやパフォーマンスにどのように影響するのか、科学的根拠を交えて解説していきたいと思います。

フォアフット走法とは?

フォアフット走法とは、足の前足部(つま先と指の付け根あたり)で着地する走り方のことを指します。

多くのランナーはかかとから着地するリアフット走法であり、足裏全体で着地するミッドフット走法などと比べると、フォアフット走法は前部分に重心があると言えます。

マラソンの日本記録を更新した大迫選手がフォアフット走法で走っていることや1、海外のトップ選手がフォアフットで走っている事例などから注目を浴びることがあるかと思います。

マラソンランナーの中ではフォアフット着地は少数派であるため、フォアフット着地をしている選手が活躍すると注目を集めやすいのかもしれません。

ちなみに、フォアフット走法はつま先走りのことではなく、足の前部分から着地して踵なども軽く地面に接地します。

フォアフット走法のランニング動作解析

フォアフット走法を解析した研究によると、フォアフット走法はブレーキの力が働きにくく、推進力が得られやすい、という意見があります2。

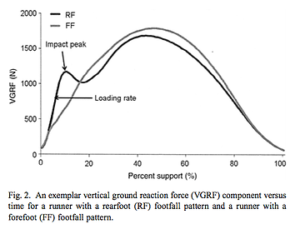

下の図の薄い線がフォアフット走法であり、この線がなだらかになっており、地面に対する急激な着地衝撃が小さいことやブレーキがかかりにくいことを示唆しています。

(Hamill and Gruber 2017)

しかし、フォアフット走法でもかかと着地でもランニングに必要なエネルギーの総量はさほど変わらないことも上記のグラフから読み取ることができます。

実際にフォアフット走法でもマラソンのパフォーマンスはさほど変わらないという研究結果も報告されています3。

このため無理にフォアフット走法を取り入れても大きな効果はあまり期待できないかと思います。

また、近年では厚底カーボンシューズの性能を引き出すにはフォアフット走法のほうがいいと言われることがありますが、客観的に再現性が検証されているわけではありません。

厚底カーボンシューズといっても様々なモデルが存在し、フォアフットでなくても速く走れるシューズもそれなりの数があるかと思います。

フォアフット着地と怪我の発生率

フォアフット着地、かかと着地でも怪我の発生率には大きな差がないという研究結果が多いようです2。

それぞれのランニングフォームの怪我の発生率を調べた研究がいくつかあるのですが、いまのところフォアフット着地の怪我の発生率が低いとする論文は限られおり、多くの研究は怪我の発生率に差がないという結論になっています。

フォアフット着地で痛みが減った事例

ランニングフォームを変えてフォアフット着地にしたところ膝痛が減ったという事例があるかと思います。

これはフォアフット着地にすると膝の代わりに足首が衝撃吸収をしている、といったメカニズムが働いた可能性が考えられます5。

走り方を変えると負荷が減る場所がある一方で、大きな負荷がかかる場所もあります。

このためフォアフット走法で膝の痛みが減ったという事例をもって、フォアフット走法は怪我を減らすといは言い切れません。

フォアフット走法で痛みが発生する事例

フォアフット走法で痛みが軽減する場合もあれば、フォアフット走法によって痛みが発生してしまうことがあります。

というのもフォアフット走法によって負荷がかかりにくい部分、負荷がかかりやすい部分があるためです。

- フォアフット着地は足部への負荷が高くなるため、足部の疲労骨折やアキレス腱炎などのリスクを高める可能性があることが示唆されています6。

- フォアフット着地はかかと着地に比べて足底筋膜への負荷が高い可能性があるということも報告されています7。

このようにフォアフット走法は足部で着地衝撃を吸収しているため、足部の怪我につながる傾向にあります4。

フォアフット走法を取り入れる際のポイント

近年ではスーパーシューズの登場により、フォアフット走法の選手はカーボンプレートの反発力を使って大きな推進力を受けやすいと言われることがあります。

このためタイム改善のためにフォアフット走法を新しく取り入れたい場合もあるかと思います。

しかし、慣れていないのにフォアフット走法を取り入れると怪我をして、長期離脱を余儀なくされることが珍しくありません。

フォアフット走法を安全に取り入れる際には、ゆっくりと徐々に身体を適応させていくことが大切です。

具体的には全力の20~30%くらいの距離・スピードくらいからフォアフット走法を始めていきます。

いきなり100%全力のスピード、走れなくなる限界の距離までフォアフットで走ってしまうと高い確率で怪我をしてしまいます。

最初はフォアフットで走る頻度を1週間に1〜2回くらいが無難であり、慣れていないフォアフット走法によるダメージから身体を回復させる時間が必要となります。

そして、1〜2週間経過したらフォアフットで走るスピードや距離を少しずつ上げていきます。

全力のスピードと距離でフォアフット走法ができるのは半年から1年後くらいを目安として考えておくことが無難であり、焦らずに少しずつゆっくりと負荷を増やしていくことが大切です。

たとえ十分な筋力があってフォアフット走法で走りきることができたとしても、骨や腱などがフォアフット走法に耐えられる強度を獲得するための時間が必要になります。

最悪のケースでは無理をしすぎて疲労骨折を引き起こしてしまい、数か月まともに走れないという事態にもなりかねません。

まとめ

怪我の発生率に大きな差はないためフォアフット走法が良い悪いと一概には言えませんが、フォアフット走法ではなくとも活躍している選手の方が多いくらいです。

その人に合っているかどうか?という見極めが重要であり、フォアフット走法を取り入れる場合には時間をかけて骨や腱を適応させることがポイントになります。

<参考文献>

- 「大迫傑のランニングフォームの特徴は? 速さの秘訣は走法」Olympics.com

Hamill J, Gruber AH. Is changing footstrike pattern beneficial to runners? J Sport Health Sci. 2017;6(2):146-153.

- Larson P, Higgins E, Kaminski J, Decker T, Preble J, Lyons D, McIntyre K, Normile A. Foot strike patterns of recreational and sub-elite runners in a long-distance road race. J Sports Sci. 2011 Dec;29(15):1665-73. doi: 10.1080/02640414.2011.610347. Epub 2011 Nov 18. PMID: 22092253.

- Xu Y, Yuan P, Wang R, Wang D, Liu J, Zhou H. Effects of Foot Strike Techniques on Running Biomechanics: A Systematic Review and Meta-analysis. Sports Health. 2021 Jan/Feb;13(1):71-77. doi: 10.1177/1941738120934715. Epub 2020 Aug 19. PMID: 32813597; PMCID: PMC7734358.

Cheung RTH, Davis IS. Landing pattern modification to improve patellofemoral pain in runners: a case series. J Orthop Sports Phys Ther. 2011;41(12):914-919.

Wei Z, Zhang Z, Jiang J, Zhang Y, Wang L. Comparison of plantar loads among runners with different strike patterns. Journal of Sports Sciences. 2019;37(18):2152-2158.

Chen TL-W, Wong DW-C, Wang Y, Lin J, Zhang M. Foot arch deformation and plantar fascia loading during running with rearfoot strike and forefoot strike: A dynamic finite element analysis. J Biomech. 2019;83:260-272.

関連記事

-

マラソンに理想的なランニングフォームとは?

続きを見る

-

厚底カーボンシューズでの怪我を防ぐ方法

続きを見る

-

アキレス腱炎の応急処置とランニングを継続する際の注意点

続きを見る