前十字靭帯損傷は選手生命を左右しかねない重い怪我です。

前十字靭帯再建手術後のリハビリがうまくいかずに、思うようにスポーツに復帰することができない事例は珍しくありません。

私はこれまでアスレティックトレーナーとして前十字靭帯再建手術後のリハビリに携わってきました。前十字靭帯損傷後のリハビリがうまくいかなかった方々の相談を受けることも多々あり、その人の身体の状態に合ったリハビリの方法に修正して、膝の状態を改善してきました。

こういった経験から前十字靭帯再建手術後のリハビリやトレーニングの方法、大事なポイントなどについてご紹介したいと思います。

前十字靭帯再建手術後リハビリ後期の特徴

前十字靭帯再建手術後のリハビリの後半や終盤のトレーニングは意外とうまくいかないことがあります。

スポーツ復帰に向けて、筋力強化やジャンプなどの爆発的動作に重点が置かれていて、重い負荷でのエクササイズが徐々に増えてくる時期です。

筋力が強いと膝の状態が良くなりやすく、スポーツ復帰後のリスクが抑えられるため、筋力を強化するようなトレーニングを行うわけです。

しかし、筋力をつけたほうがいいからと激しいトレーニングをして膝が悪化してしまうなどの事例があります。

特に基礎が出来上がっていない状態では、重い負荷でのトレーニングには耐えられません。

このためしっかりと身体のバランスを整えながら、スポーツの動きに合わせた豊富なバリエーションのトレーニングを取り入れていくことが大事になります。

そして、身体の状態を見極めながら、段階を踏みながら徐々に負荷を増やしていくことも大切です。

トレーニング

リハビリの後半からスポーツ復帰に向けたトレーニングの例を紹介していきたいと思います。

これはあくまで一般的な例の一部であり、最適な方法は身体の状態によって違ってくるため、専門家に相談することが重要です。

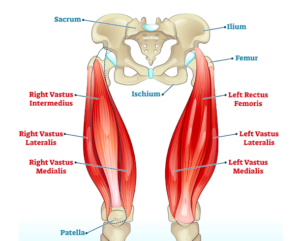

大腿四頭筋

大腿四頭筋は階段やジャンプの着地動作などで身体を支える重要な筋肉です。

大腿四頭筋の筋力が強いほど前十字靭帯再建手術後の膝の状態が良くなりやすく1、大腿四頭筋の筋力の左右差が1%解消されるごとに膝を再度痛めてしまうリスクが3%減ったという研究報告もあります2。

大腿四頭筋を鍛えるには膝を伸ばすようなレッグエクステンションのエクササイズが適しています。

まずは、チューブを使ってレッグエクステンションを行います。チューブは膝のダメージが少なく痛みが悪化しにくいため、効率的に大腿四頭筋を鍛えることができます。

慣れてきたらジムのマシンなどで重量をかけてレッグエクステンションを行うことも役立ちます。

また、背中にバランスボールを置いて、壁を背にしてウォールスクワットを行うことも大腿四頭筋を鍛えるのに役立ちます。

腰を落とした状態で30秒~60秒キープすることを目指してエクササイズを行います。慣れてきたら徐々に腰を深く落とした状態で30秒~60秒をキープしていきます。

ハムストリングス

ハムストリングスは前十字靭帯を守る重要な筋肉になります。

前十字靭帯断裂は脛骨を前に動くことで引き起こされるのですが、ハムストリングスは脛骨を後ろに動かすような反対方向への力が働くため3、ハムストリングスの筋肉を鍛えることで前十字靭帯の負荷を軽減することができます。

ハムストリングスを鍛えるには膝を曲げるようなレッグカールのエクササイズが適しています。

まずは、ハムストリングスもチューブを使ってレッグカールを行うことで膝のダメージを減らすことができ、痛みが悪化しにくく効率的に鍛えることができます。

慣れてきたらジムのマシンで重量をかけてレッグカールを行うことも役立ちます。

また、お尻を上げるようなヒップブリッジのエクササイズもハムストリングスを鍛えることができ、踵の位置を身体から遠く離すほどハムストリングスにより効かせることができます。

いずれにしても意識的にハムストリングスに効かせるエクササイズを取り入れないとハムストリングスが弱くなりがちです。

というのもスクワットなどのエクササイズではハムストリングスの筋肉量が増えないことが報告されています4。

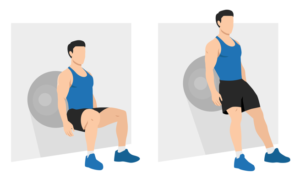

大臀筋

大臀筋を鍛えることで膝の負荷を分散することができますし、膝の安定性を高めるのにも役立ちます5。

膝の力ばかりに頼ってしまっていると、膝にダメージが蓄積してしまうため、大臀筋を鍛えることが重要になります。

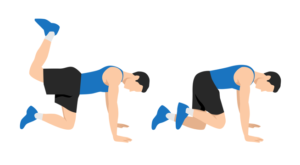

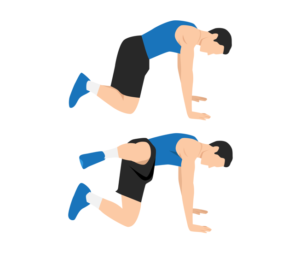

まずは四つん這いで脚を上げるエクササイズなどで大臀筋を使う感覚を身に着けることが大事になります。

こういった大臀筋を使う感覚がわからないと、スクワットなどより負荷が高いエクササイズのフォームが乱れやすくなります。

また、ヒップブリッジと呼ばれるお尻を上げ下げするエクササイズも大臀筋を鍛えることができます。

ヒップブリッジの最後に1cmお尻をより高く上げることで、お尻の筋肉にさらに効かせることができます。

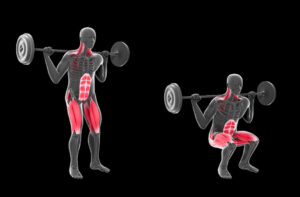

スクワットでお尻に効かせるためには、膝を前に出さずに尻を後ろに突き出すことがポイントになります。

そして、スクワットはハーフスクワットよりも、太ももが床と平行になるくらいまでお尻を下げるフルスクワットに取り組んだほうが大臀筋に効かせることができます4。

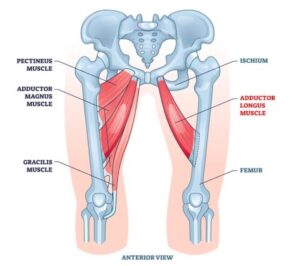

内転筋

内転筋には膝を安定させる役割があり、内転筋の筋力が弱いと前十字靭帯断裂を引き起こしやすいという研究結果も報告されています6。

スクワットの中でも脚を広げるワイドスクワットは内転筋により効かせることができます。

ただし、ワイドスクワットで膝を外側にキープすることができず、内側に入ってしまう場合には内転筋が弱い可能性があります。

これはワイドスクワットによる内転筋への高い負荷についていけていないと考えられます。

内転筋を鍛えるには膝の間にボールやタオルを挟んで押しつぶすエクササイズが役に立ちます。

また、ジムでヒップアダクターマシンを使うことも役立ちます。

中殿筋

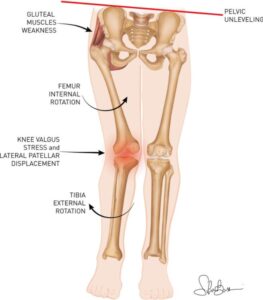

中殿筋には身体の軸を安定させる役割、膝が内側に入ってしまうニーインを防ぐ役割があります7。

(Rinaldi et al 2022)

四つん這いになって足を横にあげるエクササイズは、中殿筋を鍛えることができます。

チューブを足に巻いて行うことで、より中殿筋に効かせることができます。

また、ジムにあるアブダクターマシンを使うことも中殿筋を鍛えるのに役立ちます。

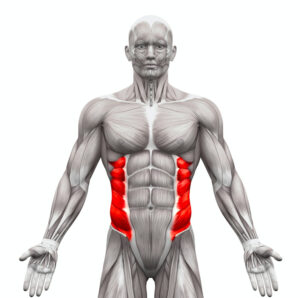

体幹(腹斜筋)

前十字靭帯再建手術後のリハビリでは体幹の筋肉を鍛えることも重要です。

体幹の筋肉の中でも身体の横にある腹斜筋が膝の負担を減らす役割があり、横方向の身体の軸のブレは前十字靭帯断裂につながることが報告されています8。

サイドプランクは腹斜筋を鍛える基礎的なエクササイズになります。

まずは30秒~60秒を複数セットできるように鍛えていきます。

腹斜筋と同時に脚の筋肉を鍛えられるようなエクササイズを行うと一石二鳥で効率的です。

サイドプランクの姿勢から股関節を開くように脚を上げると、中殿筋も同時に鍛えることができます。

また、サイドプランクを上の脚で支えることで内転筋を同時に鍛えることができます。

膝の状態が良くないと体重がかかったときに痛みや違和感が出ることがあるため、違和感がある場合には無理せずに中止することが大切です。

ふくらはぎ

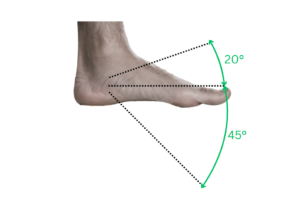

ふくらはぎの筋肉も膝の安定性を高める役割があり、特にヒラメ筋は前十字靭帯を守る方向に力が働きます9。

座った状態で踵を上げるエクササイズは前十字靭帯を守る働きがあるヒラメ筋に集中的に効かせることができます。

立った状態で踵を上げるカーフレイズのエクササイズは基本のエクササイズになり、余裕があればダンベルなどで重りを加えていきます。

また、つま先立ちのまま歩いていくエクササイズもふくらはぎを鍛えるのに役立ち、ランニングなどの動きに近くなります。

そして、片足で踵を上げるカーフレイズのエクササイズはより強力にふくらはぎを鍛えることができます。

足元が安定していないと思うように踵を持ち上げることができず、最初は壁や手すりなどに掴まって負荷を軽くして行うことが役立ちます。

スポーツの方向転換などでは想像以上にふくらはぎの力が求められるため、ふくらはぎを鍛えることはより複雑な動きをするための大事な基礎になります。

片足エクササイズ

身体の状態が良くなっていくにつれて、徐々に片足でのエクササイズも取り入れていきます。

片足でのエクササイズは不安定になりやすく、エクササイズのフォームを崩しやすいため、基礎が十分に出来上がってから取り組むことが重要です。

足を前後に踏み出すランジのエクササイズは着地動作の安定性を高めることにつながります。

膝が内側に入ってしまったり、つま先が外を向いてしまったり、ふらつきが大きい場合には基礎が十分に出来上がっていない可能性があるため、無理にエクササイズを続行せずに基礎的なエクササイズを固めていくことが大事になります。

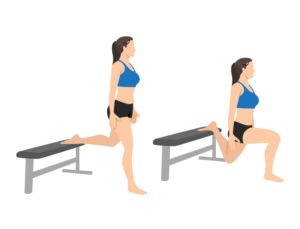

後ろ脚をベンチや椅子などに乗せて行うブルガリアンスクワットは脚力を総合的に鍛えることができます。

しかし、より不安定な姿勢になるため、強い身体の軸を獲得してから取り組むことが重要です。

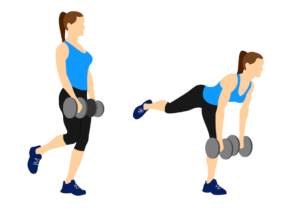

片足で深い前傾姿勢になるルーマニアンデッドリフトのエクササイズは実践的なハムストリングスの筋肉を鍛えることができます。

身体が左右にブレやすいため、内転筋や中殿筋、腹斜筋などを十分に鍛えてから行うことがポイントです。

ジャンプ

片足エクササイズが安定してきたら徐々にジャンプのエクササイズを取り入れていきます。

ジャンプは勢いをつけた爆発的動作であり、十分な基礎筋力が必要になる

基礎ができていない段階でジャンプのエクササイズをやり過ぎてしまうと膝を痛めてしまうため注意が必要です。

まずはその場で両足ジャンプを行い、徐々に高さを出していきます。

ジャンプの着地は恐怖心が伴うことが多く、無理に高く飛ばずに安心してできる範囲内で行うことが大事になります。

ジャンプに慣れてきて高さが出るようになってきたら、徐々に前後や左右方向への両足ジャンプなども取り入れていきます。

片足ジャンプ

両足ジャンプが安定してきたら、片足でのジャンプにも取り組んでいきます。

片足でのバランスを崩しやすく、誤魔化しながら片足ジャンプに取り組むことにはリスクがあります。

安心して行える状態になるまで膝の状態を良くしてから片足ジャンプを取り入れることが大事になります。

まずはその場で片足ジャンプを行い、徐々に高さを出していきます。

思うようにジャンプできないという場合も多く、うまくできない場合には基礎的なエクササイズから身体を作り上げることも大事です。

片足ジャンプに慣れて高さが出てきたら、前後や左右への片足ジャンプを取り入れていきます。

バランスを崩しやすいため、無理に距離を伸ばそうとせずに安心してできる範囲内で行うことが重要です。

最終的には片足ジャンプの飛距離や動きのキレが左右同じくらいになることを目指していきます。

前十字靭帯再建リハビリでよくある悩みと改善方法

トレーニングをしても筋力が伸びない

前十字靭帯再建手術後のリハビリでよくあることが、どんなに鍛えても筋力がつかないという悩みです。

前十字靭帯損傷後は大腿四頭筋が100%の筋力発揮ができなくなってしまうことがあり、筋力が簡単には戻りません10。

身体を守るための防御反応、神経伝達が変化したことなど諸説あります。

私はこの問題について何年も独自に研究を続けてきましたが、問題の多くは靭帯を損傷してしまったことによって膝が不安定になっていることが関係しています。

関節が緩い状態だと本能的に不安を感じてしまい100%の筋力発揮が難しくなるため、膝の安定性を取り戻すことがポイントになります。

まずは細かい筋肉をしっかり鍛えていくことが大事であり、見逃されている部分にもしっかりとアプローチして、バランスを整えていくと徐々に筋力発揮が高まっていきます。

上述したエクササイズ以外だけでなく、さらに細かく筋肉を評価し、豊富なバリエーションを取り入れて鍛えていくことが役立ちます。

筋力がつきにくいからと高重量での激しいトレーニングばかりやっても、筋力は思うように回復しないことが多く、

激しすぎるとトレーニングによって膝を痛めてしまい、悪循環にハマっていくケースが少なくないため注意が必要です。

しっかりと身体のバランスを見極めることができれば解決につながっていきます。

ジャンプの着地やステップが怖い

前十字靭帯再建手術後はジャンプの着地などが怖いという悩みがよくあります。

恐怖を感じてしまうことは身体を守るための正常な防御反応になります。

ジャンプなどの動きに耐えられるだけの基礎が出来ていないことが多く、筋力が弱いことや軸の不安定さ、膝の状態が悪いことなどが関係しています。

ジャンプのエクササイズに不安がある場合には、リハビリの負荷が過剰になってしまっている可能性があるため、負荷を下げて安心できる範囲でエクササイズを行うことが大事になります。

スクワットやランジといった少し軽めのエクササイズをブレなく、完璧に行えるようにすることの優先度が高いと言えます。

そして、スポーツのフットワークやステップが怖い場合には、膝周りだけでなく、足首や足部の不安定さが絡んでくることが多々あります。

足元の筋肉がしっかりと鍛えられていないと、複雑なステップで足元からバランスを崩しやすくなります。

足元を整え、エクササイズなどで機能を回復させていくことでフットワークの安定性をもたらすのに役立ちます。

しかし、現状では足部へのアプローチはそれほど広く行われておらず、十分なトレーニングを実施していないことが多い印象です。

ジャンプなどの動作には恐怖があるかもしれませんが、焦らず自分の身体と向き合いながら問題点をひとつずつ改善していくことで、安心してジャンプやステップ動作ができるようになっていきます。

ふとした瞬間に突然痛みが出る

前十字靭帯再建手術後にふとした瞬間に痛みが出ることがあります。

日常の何気ない動作で突然の痛みとともに、膝がズレるような感覚を伴うことも珍しくありません。

これは様々な理由が考えられますが、膝がズレるような感覚を伴う痛みがある場合には、膝が緩いことが原因になっていることがよくあります。

テーピングやサポーターをすることで膝の緩さを解消すると、突然の痛みが起こることを減らすのに役立ちます。

膝が緩いほどガチガチに硬いテーピングやサポーターが必要になり、膝の緩さが改善していくにつれて軽めのテーピングやサポーターで可動性を出せるようにするといった調整が求められます。

適切なテーピングやサポーターは膝の状態によって違ってくるため、医療資格を持った専門家に相談することが大事になります。

そして、膝の緩さは膝周りの筋肉が十分に鍛えられていないこと、筋肉の鍛え方に偏りがあることが関係しています。

しっかりとリハビリに取り組み、筋肉のバランスを整えていくことが根本的な解決策になります。

正座ができない

前十字靭帯再建手術後からしばらく経過しても、思うように正座ができないという悩みも珍しくありません。

正座ができない原因は色々ありますが、まずは膝の可動域が不足していることが大きいです。

病院で教えてもらった膝の可動域を高めるストレッチやエクササイズを地道に継続することが大切です。

前十字靭帯再建手術後は膝周りの筋肉が硬くなりやすいため、定期的にマッサージでほぐすことも継続していきます。

そして、膝の可動域が十分あるのに正座ができないというケースもあります。

普段は膝の痛みがないのに正座をする時だけ膝に痛みが出てしまうこと、膝裏の骨同士がぶつかるような感覚がある場合などでは、リハビリやトレーニングが過剰になっている可能性があります。

慢性的なダメージが蓄積してしまった状態では正座が難しくなるため、リハビリの負荷を下げて膝を回復させることがひとつの方法になります。

正座ができないのはリハビリが不足していること、リハビリが過剰になっているという両方の可能性が考えられるため、判断を誤らないよう慎重に原因を探っていくことが大事です。

慢性的な膝の痛みで困っている

前十字靭帯再建手術後のリハビリやトレーニングをしているけれど、慢性的に膝が痛いという悩みも珍しくありません。

適切なリハビリを行っていれば、徐々に膝の痛みは軽減されていくのですが、痛みが悪化していくこともあります。

リハビリやトレーニングを頑張っているのに膝の痛みが悪化している場合には、負荷が重すぎる可能性があります。

前十字靭帯再建手術後のリハビリでは痛みに耐えて頑張る場面もあるため、頑張るほどいいと思うかもしれませんが、身体が耐えられる負荷には限界があります。

元々激しい練習をしていたプロ選手などは身体が丈夫であり、リハビリやトレーニングへの耐性が強いため、激しい負荷のリハビリによってスポーツの早期復帰を実現しやすいのですが、

一方でそこまで激しくスポーツをしていない人は身体が丈夫ではなく、ちょっとしたエクササイズやトレーニングで膝を痛めてしまうことがあります。

このように人それぞれ耐性が違うため、リハビリの負荷やペースはその人の身体の状態に合わせて調整することが大事になります。

リハビリで慢性的な膝の痛みがある場合には、リハビリのペースをゆっくりにすること、重い負荷のトレーニングを減らすこと、負荷が軽いインナーマッスル系のエクササイズにシフトすることなどが役立ちます。

ニーインが解消されない

スクワットやジャンプなどで膝が内側に入ってしまうようなニーインは前十字靭帯に負荷がかかるため、ニーインを減らしていくようにリハビリを行いますが、思うようにニーインが解消されないという悩みが多々あります。

一般的にニーインを解消するためには中殿筋を鍛えるというアプローチが行われることが多いのですが、中殿筋だけでなく他の多くの筋肉も関係しています。

ハムストリングスや内転筋、下腿の筋肉といった広範囲の筋肉が関わっているため、弱い筋肉を見逃さずに鍛えていくことがニーインを改善していくポイントになります。

-

ランニング時のニーインの原因と改善方法について

続きを見る

つま先が外を向いてしまう

ランジやジャンプなどを行っているときにつま先が外を向いてしまうというケースも珍しくありません。

つま先が外を向いてしまうと、膝が内側を向くようにバランスを取ろうとするため、連鎖的にニーインが引き起こされることがあります。

つま先が外を向いてしまう原因として、まず足部の柔軟性不足があります。

特につま先を上に向ける動き、背屈の可動域が不足していることが多く、ふくらはぎの筋肉などの硬さが関係しています。

そして、足部周りの筋力が弱さなどによる、足部の安定性が弱いこともつま先が外を向いてしまう原因になります。

つま先を外に向けるとバランスがとりやすいため、足部が不安定な人にはつま先が外を向きがちになります。

足部の筋肉をひとつずつしっかりと鍛えていくことで足元が安定し、つま先が外を向いてしまうことやニーインなどの改善につながります。

-

足部のプロネーションと怪我のリスクについて

続きを見る

インソールは役に立つのか?

前十字靭帯損傷をした人に対してインソールは役に立つのか?という質問があります。

インソールを取り入れることで身体のバランスを整えることができ、膝の痛み軽減することや身体のバランスを整えるなどの効果が期待できます。

というのも前十字靭帯損傷をした人は足元から乱れていることが多々あるためです。

しかし、インソールを取り入れているのに足元や膝の状態が良くないというケースも珍しくありません。

足部の柔軟性、筋力バランスが乱れていることが原因である場合には、インソールだけでこういった筋肉の問題が改善されるわけではありません。

本質的な問題の解決のためには、リハビリやトレーニングの中に足部のエクササイズも含めていくことが大切です。

近年では前十字靭帯再建手術後のリハビリでの足首に対するアプローチの重要性を主張する論文も少しずつ増えています11。

早くスポーツがやりたい

早くスポーツに復帰したいという悩みもあるかと思います。

できるだけ早くスポーツに復帰するためには、病院などでのリハビリにしっかりと取り組み、医療従事者の指示や助言、指導に従うことが大切です。

そして、無理して頑張ると膝の状態が悪くなってしまう可能性があるため、やり過ぎは禁物です。

プロスポーツ選手は前十字靭帯損傷から早期復帰している、だから頑張ればなんとかなるかもしれない、と思うかもしれませんが、現実はそんなに甘くありません。

例えば欧州のプロサッカー選手の場合には再断裂が10%であり、決して低い数字ではありませんし、半分近のプロサッカー選手が以前のパフォーマンスを取り戻すことができていません。

-

欧州プロサッカー選手の前十字靭帯断裂が増えている

続きを見る

オリンピック選手であっても例外ではなく、前十字靭帯断裂は簡単に乗り越えられるものではありません。

金メダリストでさえも前十字靭帯の再断裂を引き起こすことがありますし、オリンピック代表選手も怪我に苦しみ続けるケースもあります。(次の記事に詳細があります)

-

バドミントン選手の前十字靭帯断裂について

続きを見る

不安と焦りに襲われることもあるかもしれませんが、最悪の事態を避けるためには焦らずに慎重な判断をすることが大切です。

そして、無理をせずに地道なことを積み重ねていくことが膝の状態を良くするためのポイントになります。

まとめ

前十字靭帯再建手術後のリハビリの後半では筋力獲得やジャンプなどの爆発的動作が重要ですが、重い負荷でトレーニングすればいいとは限りません。

弱い筋肉を見逃さないようにバランスよく鍛えて、安定した強固な土台を作っていくことが大事なポイントになります。

前十字靭帯再建手術後のリハビリは長い道のりですが、焦らずに自分の身体と向き合いながら、一歩ずつ進んでいくことが大切です。

今回紹介したエクササイズはあくまでリハビリの一部であり、実際にはもっと多様なメニューをこなしていくことが大切になります。

そして、膝の状態が良くない時には専門家に相談することを忘れてはいけません。

<参考文献>

- Pietrosimone B, Lepley AS, Harkey MS, Luc-Harkey BA, Blackburn JT, Gribble PA, Spang JT, Sohn DH. Quadriceps Strength Predicts Self-reported Function Post-ACL Reconstruction. Med Sci Sports Exerc. 2016 Sep;48(9):1671-7. doi: 10.1249/MSS.0000000000000946. PMID: 27054675.

- Grindem H, Snyder-Mackler L, Moksnes H, Engebretsen L, Risberg MA. Simple decision rules can reduce reinjury risk by 84% after ACL reconstruction: the Delaware-Oslo ACL cohort study. Br J Sports Med. 2016 Jul;50(13):804-8. doi: 10.1136/bjsports-2016-096031. Epub 2016 May 9. PMID: 27162233; PMCID: PMC4912389.

- Shimokochi Y, Shultz SJ. Mechanisms of Noncontact Anterior Cruciate Ligament Injury. J Athl Train. 2008;43(4):396-408.

- Kubo K, Ikebukuro T, Yata H. Effects of squat training with different depths on lower limb muscle volumes. Eur J Appl Physiol. 2019 Sep;119(9):1933-1942. doi: 10.1007/s00421-019-04181-y. Epub 2019 Jun 22. PMID: 31230110.

- Cibulka MT, Bennett J. How weakness of the tensor fascia lata and gluteus maximus may contribute to ACL injury: A new theory. Physiother Theory Pract. 2020 Mar;36(3):359-364. doi: 10.1080/09593985.2018.1486492. Epub 2018 Jun 21. PMID: 29927670.

- Collings TJ, Diamond LE, Barrett RS, Timmins RG, Hickey JT, DU Moulin WS, Williams MD, Beerworth KA, Bourne MN. Strength and Biomechanical Risk Factors for Noncontact ACL Injury in Elite Female Footballers: A Prospective Study. Med Sci Sports Exerc. 2022 Aug 1;54(8):1242-1251. doi: 10.1249/MSS.0000000000002908. Epub 2022 Mar 12. PMID: 35320148.

- Rinaldi VG, Prill R, Jahnke S, Zaffagnini S, Becker R. The influence of gluteal muscle strength deficits on dynamic knee valgus: a scoping review. J Exp Orthop. 2022 Aug 17;9(1):81. doi: 10.1186/s40634-022-00513-8. PMID: 35976534; PMCID: PMC9385941.

- Zazulak BT, Hewett TE, Reeves NP, Goldberg B, Cholewicki J. Deficits in neuromuscular control of the trunk predict knee injury risk: a prospective biomechanical-epidemiologic study. Am J Sports Med. 2007 Jul;35(7):1123-30. doi: 10.1177/0363546507301585. Epub 2007 Apr 27. PMID: 17468378.

- Christman D, Jayaseelan DJ. Is it all About the Quads? Implications of the Calf Musculature Post-ACL Injury in Return to Sport Rehab. Int J Sports Phys Ther. 2025 Jun 2;20(6):872-884. doi: 10.26603/001c.137697. PMID: 40469647; PMCID: PMC12129642.

Palmieri-Smith RM, Thomas AC. A neuromuscular mechanism of posttraumatic osteoarthritis associated with ACL injury. Exerc Sport Sci Rev. 2009;37(3):147-153.

Tourillon, Romain & Fourchet, Francois. (2023). The Role of Foot-Ankle Complex in Rehabilitation After ACLR - Make Miracles Happen. 12. 310-316.

関連記事

-

NBAバスケ選手の前十字靭帯断裂について

続きを見る

-

スキー選手の前十字靭帯断裂が桁違いに多い理由

続きを見る

-

ジャンプの着地は、つま先着地がいいのか踵着地がいいのか?

続きを見る