足底筋膜炎とは?

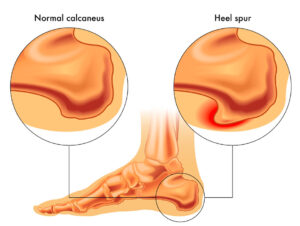

足底筋膜炎とは、足の裏にある足底筋膜という足の裏のアーチを支える組織に炎症が起こり、かかと付近に痛みをが生じる怪我です。

足底筋膜炎は繰り返しのランニングなどによってダメージが蓄積されて引き起こされ、ランニングの着地時、などに痛みを感じることがあります。

足底筋膜炎の回復期間は症状によって異なりますが、数週間から数ヶ月かかることが多いと言われています。

足底筋膜炎の疑いがある場合には早めに運動を中止し、医療機関に行くことが大切です。

足底筋膜炎の症状が悪化すると、骨が出っ張る骨棘などが形成されることもあり、場合によっては手術が必要になることがあります。

足底筋膜炎の原因

過剰な負荷での練習

足底筋膜炎の多くは慢性的なダメージの蓄積であり、過剰な練習が原因になります。

月間走行距離を増やした、スピード練習を多めに取り入れるなど、普段よりも負荷の高い練習を行っているときに足底筋膜炎につながります。

急激に負荷を高めることには注意が必要であり、少しずつ負荷を高めて慣らしていくことが大切です。

-

ランナーが安全に走行距離を伸ばすポイント

続きを見る

また、体重が重いこともランニング時の過剰な着地衝撃につながり、足底筋膜炎のリスク要因であることが報告されています1。

不適切なシューズ

足底筋膜炎はランニング時の繰り返しの着地衝撃が関連しているため、シューズの選択が大きな影響を及ぼします。

実際に足底筋膜炎を抱えている人はクッション性の弱いシューズなど、足底筋膜炎を防ぐのに不適切なシューズを履いている傾向にあることが報告されています2。

また、同じシューズを半年以上履き続けているとクッション性が弱まりますし、シューズが変形して怪我をしやすくなるため注意が必要です。

-

クッション性の高いシューズはランニングの怪我を減らすのか?

続きを見る

足底筋膜炎はシューズのクッション性能との関係性が強いため、裸足ランニングは足底筋膜炎のリスクを高めます。

クッション性があるシューズを履くことが足底筋膜炎を防ぐポイントになります。

-

ミニマリストシューズは怪我のリスクを減らせるのか?

続きを見る

柔軟性の不足

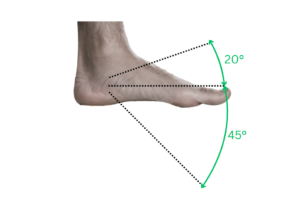

足底筋膜炎を持っている人達はふくらはぎの筋肉などが硬く、足首の柔軟性が低下していたことが報告されています3。

特に足首の背屈の可動域が足底筋膜炎との関連性があり、標準的な可動域は20°となります。

ふくらはぎのストレッチ時の硬さに加えて、足の親指の可動域なども足底筋膜炎に影響します。

こうった足部の硬さがあると、スムーズな足部の動きがやりにくく、足底筋膜炎につながるような負荷が生み出される可能性があります。

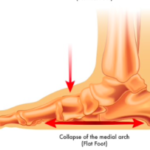

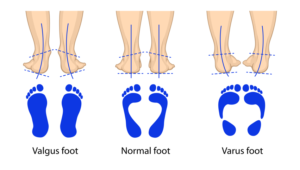

扁平足(アーチの崩れ)

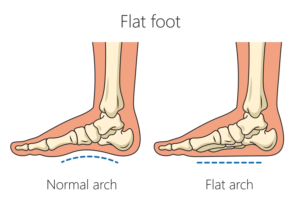

一般的に偏平足は様々な悪影響を生み出し、足底筋膜炎の原因になると考えれています。

しかし、偏平足と足底筋膜炎の関係性は一概に言えるものではなく、むしろ足底筋膜炎を抱えている人の方が足のアーチが高い傾向にあるという研究結果が複数報告されています4・5。

また、生まれつきの先天性の偏平足である場合には足底筋膜炎との関連性は弱く、後天的な筋力不足によって偏平足が生じている場合には足底筋膜炎になりやすいことが報告されています6。

-

扁平足のランニングへの影響

続きを見る

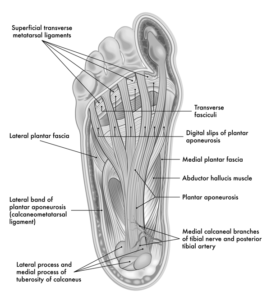

足部の筋力不足

筋力不足も足底筋膜炎の原因になり、実際に足底筋膜炎を持っている人達の足の指の筋力は低下していることが報告されています7。

足の指の筋力が強いことでランニングの着地時などに足底筋膜が引き伸ばされるのを防ぐことができ、ランニング時の負荷を和らげることができます。

足部には想像以上に多くの筋肉が存在しており、うまく使えない筋肉が存在することが珍しくありません。

足底筋膜炎は足の指だけでなく、足首の筋肉も関係しますし、ふくらはぎや大腿四頭筋などの働きにも影響を及ぼすことがあります8。

また、簡易的な評価方法ではありますが、片足バランスがふらつきやすい場合や足の指が浮いてしまう場合などには足部の筋力不足の可能性があります。

足底筋膜の強度不足

足底筋膜はトレーニングで鍛えることで強度が高まるのですが、足底筋膜炎の発症には足底筋膜の強度不足も関係しています。

実際に足底筋膜炎を抱えている人達は足底筋膜の弾力性が低いことが報告されており9、ランニングの着地時により大きな負荷がかかりやすい状態と言えます。

高強度トレーニングや速いスピードでのランニングなどを行っていないと、足底筋膜の弾力性が高まりにくくなります。

しかし、急に高強度トレーニングをやってしまうと過剰な負荷で足底筋膜炎を引き起こしてまうため、普段から少しずつ慣らしていることが大事なポイントになります。

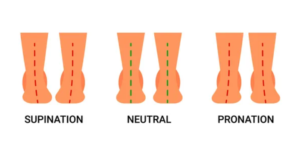

ランニングフォーム:プロネーション

足底筋膜炎をかかえている人はプロネーションを抱えている傾向にあることが報告されています10。

こういった足部の乱れがあるとランニング時の重心が偏り、かかと付近の負荷につながることがあります。

足部のプロネーションの原因としては足の指や足首周りの筋力不足、シューズが合っていないこと、柔軟性不足、偏平足など、様々な要因が複合的に影響しています。

-

足部のプロネーションと怪我のリスクについて

続きを見る

ランニングフォーム:リアフット & フォアフット

足底筋膜炎はランニングの着地時の衝撃が関わっていますが、かかと着地・フォアフット着地などのランニングフォームも影響してきます。

踵着地の場合には衝撃が踵に負荷が集中しやすいため足底筋膜炎のリスクがあります。

一方でつま先付近での着地では足底筋膜が引っ張られやすくなるという別の負荷が生み出されてしまいます。

このため足裏全体に上手く重心を分散するような走り方が好ましいと言え、重心が偏ってしまうと足底筋膜炎につながりやすくなります。

-

フォアフット走法は怪我のリスクを高めるのか?

続きを見る

足底筋膜炎の改善方法

休養

足底筋膜炎を抱えている場合には早めに休養を取ることが大事です。

ランニングをすると着地衝撃によって足底筋膜炎の痛みが悪化するリスクがあります。

足底筋膜炎を抱えている場合には着地衝撃の少ない自転車でのクロストレーニングなどが役立ちます。

-

休養によるランニングパフォーマンス低下について

続きを見る

シューズの調整

足底筋膜炎を改善するためにはランニングシューズの調整が大切であり、痛みがある部分をクッション性で保護することが足底筋膜炎の改善や予防につながります。

そして、クッション性以外にも細かいシューズ選びのポイントがあります。詳しくは次の記事をご覧ください。

-

足底筋膜炎を防ぐためのランニングシューズとは?

続きを見る

適切なシューズがわかりにくいという場合には、オーダーメイドのインソールを処方することも選択肢の一つです。

オーダーメイドのインソールは足底筋膜炎に効果的ですが、費用が高くなりがちという欠点もあります。

また、費用を安く抑えたいという場合にはヒールクッションという選択肢もあり、痛い部分のクッション性を高めることができます。

テーピング

テーピングは足底筋膜炎の痛みを緩和するのに役立ちます。

足部のテーピングには様々なバリエーションがありますが、次の図のようなlow dye taping, calcaneal tapingなどの方法が効果的であると言われています11。

(Hyland et al 2006)

(Castro-Méndez et al 2022)

これらのテーピング方法にはそれぞれ一長一短があるため、状況によって最適なテーピング方法が変わってきますが、基本的にはいずれの方法でも足底筋膜炎に対して一定の効果があります11・12。

マッサージ

マッサージも足底筋膜炎の痛みや症状を改善する効果があることが報告されています14。

足裏をマッサージすることで筋肉をほぐすことができ、足部の動きもスムーズになります。

セルフで足裏をマッサージする場合にはボールを使った方法があり、適度に体重をかけながらグリグリすることで足裏の筋肉をほぐすことができます。

患部をグリグリほぐすことは痛みや炎症を悪化させてしまう可能性があるため注意が必要です。

また、患部でなくても足裏のマッサージのやりすぎは痛みを誘発してしまう事例があります。

というのも足底筋膜炎を抱えている人達は足裏の弾力性が低い傾向にあり10、過剰なマッサージでほぐしてしまうと歩行時に必要な弾力性や剛性が失われてしまいます。

-

マッサージはマラソン後のリカバリーに役立つのか?

続きを見る

ストレッチ

一般的に足底筋膜炎に対するストレッチは痛みの改善などの効果があり、具体的には次の図のように足底筋膜を伸ばすようにストレッチすることで、足底筋膜炎の改善に効果があることが報告されています15・16。

(Trojian and Tucker 2019)

ふくらはぎのストレッチも足底筋膜炎に効果がありますが、足裏のストレッチほど効果があるわけではないようです16。

一般的にストレッチは足底筋膜炎の改善に役立つのですが、足底筋膜炎に対してストレッチやマッサージを行った直後に痛みが悪化する事例もあります。

足底筋膜炎を抱えている人は足裏が柔らかい傾向にあるため17、ストレッチのやり過ぎで足裏が過剰に柔らかくなってしまうとバランスが乱れてしまいます。

トレーニング

足裏をストレッチやマッサージをするだけでは過剰に柔らかくなってしまうリスクがあるため、適度な筋力を獲得することも重要になります。

実際に筋肉を鍛えるアプローチの方がストレッチよりも足底筋膜炎に対する効果が高いという研究結果もあります18。

足底筋膜炎を抱えている場合には足の指の筋力が重要であり、リハビリの初期においては負荷の軽い足の指を動かすようなエクササイズに取り組むことが役立ちます。

症状が改善していくにつれて、徐々に荷重した状態でのエクササイズ、足首周りのエクササイズも取り入れていきます。

例えばカーフレイズを踵をまっすぐ上にあげるように行うことで、足首や足の指の連動性が高まります。

痛みがなくなってきたらランジなど、大きな筋肉を使うようなエクササイズを取り入れていきます。

こういったエクササイズをやる時には足首が外側を向かないよう、真っすぐを意識しながら行うことで、ランニング時に足裏全体で負荷をうまく分散するような動きの獲得につながります。

ランニングフォームの改良

ランニングフォームは足底筋膜炎に少なからず影響を与えますが、ランニングフォームを変えることは簡単なことではありません。

今まで慣れていた走り方から、急に別の走り方にすると別の部分に負荷がかかり、別の痛みを引き起こしてしまう可能性があります。

そもそも柔軟性低下や筋力不足、不適切なシューズなどがランニングフォームの乱れの原因である場合があるため、

まずはストレッチやトレーニングなどに取り組んで、ランニングフォームを改善していくことが大切です。

仮にランニングフォームを変える場合には、少ない距離・ゆっくりとしたスピードから徐々に慣らしていくことが大事なポイントになります。

-

マラソンに理想的なランニングフォームとは?

続きを見る

PRP療法

足底筋膜炎の改善は休養やシューズの調整、ストレッチ、トレーニングなどが基本になりますが、こういったアプローチで十分に効果が出ない場合には、PRP療法などの選択肢もあります。

PRP療法は血液の修復力の高い成分を利用して回復を促す方法であり、足底筋膜炎に対しても効果があることが報告されています19。

PRP療法は保険適用外であり、数十万円の費用がかかることがあるため、従来の保存療法がうまくいかない場合の選択肢になるかと思います。

PRP療法を選択する場合でも柔軟性や筋力の向上は大事な要素であり、いずれにしても質の高いリハビリが重要であることは変わりません。

足底筋膜炎の原因が解消されないままPRP療法を受けても、ランニングによって足底筋膜炎を再発してしまうリスクがあります。

まとめ

足底筋膜炎は過剰な負荷での練習、柔軟性や筋力不足、不適切なシューズ、ランニングシューズの乱れなどが原因になります。

足底筋膜炎を改善するためには適切な休養、ストレッチやマッサージ、シューズの調整やトレーニングなどが役立ちます。

<参考文献>

- Hamstra-Wright KL, Huxel Bliven KC, Bay RC, Aydemir B. Risk Factors for Plantar Fasciitis in Physically Active Individuals: A Systematic Review and Meta-analysis. Sports Health. 2021 May-Jun;13(3):296-303. doi: 10.1177/1941738120970976. Epub 2021 Feb 3. PMID: 33530860; PMCID: PMC8083151.

- Landorf KB, Kaminski MR, Munteanu SE, Zammit GV, Menz HB. Activity and footwear characteristics in people with and without plantar heel pain: A matched cross-sectional observational study. Musculoskeletal Care. 2023 Mar;21(1):35-44. doi: 10.1002/msc.1663. Epub 2022 Jun 9. PMID: 35678543.

- Bolívar YA, Munuera PV, Padillo JP. Relationship between tightness of the posterior muscles of the lower limb and plantar fasciitis. Foot Ankle Int. 2013;34(1):42-48.

- Ribeiro AP, Trombini-Souza F, Tessutti V, Rodrigues Lima F, Sacco Ide C, João SM. Rearfoot alignment and medial longitudinal arch configurations of runners with symptoms and histories of plantar fasciitis. Clinics (Sao Paulo). 2011;66(6):1027-33. doi: 10.1590/s1807-59322011000600018. PMID: 21808870; PMCID: PMC3129964.

- Williams DS 3rd, McClay IS, Hamill J. Arch structure and injury patterns in runners. Clin Biomech (Bristol). 2001 May;16(4):341-7. doi: 10.1016/s0268-0033(01)00005-5. PMID: 11358622.

- Huang YC, Wang LY, Wang HC, Chang KL, Leong CP. The relationship between the flexible flatfoot and plantar fasciitis: ultrasonographic evaluation. Chang Gung Med J. 2004 Jun;27(6):443-8. PMID: 15455545.

- Allen RH, Gross MT. Toe Flexors Strength and Passive Extension Range of Motion of the First Metatarsophalangeal Joint in Individuals With Plantar Fasciitis. J Orthop Sports Phys Ther. 2003;33(8):468-478.

- Lee JH, Jung HW, Jang WY. A prospective study of the muscle strength and reaction time of the quadriceps, hamstring, and gastrocnemius muscles in patients with plantar fasciitis. BMC Musculoskelet Disord. 2020 Nov 5;21(1):722. doi: 10.1186/s12891-020-03740-1. PMID: 33153452; PMCID: PMC7646081.

- Gatz M, Bejder L, Quack V, et al. Shear Wave Elastography (SWE) for the Evaluation of Patients with Plantar Fasciitis. Acad Radiol. 2020;27(3):363-370.

- Aranda Y, Munuera PV. Plantar fasciitis and its relationship with hallux limitus. J Am Podiatr Med Assoc. 2014 May;104(3):263-8. doi: 10.7547/0003-0538-104.3.263. PMID: 24901585.

- Podolsky R, Kalichman L. Taping for plantar fasciitis. J Back Musculoskelet Rehabil. 2015;28(1):1-6. doi: 10.3233/BMR-140485. PMID: 24867905.

- Castro-Méndez A, Palomo-Toucedo IC, Pabón-Carrasco M, Ortiz-Romero M, Fernández-Seguín LM. The Short-Term Effect of Dynamic Tape versus the Low-Dye Taping Technique in Plantar Fasciitis: A Randomized Clinical Trial. Int J Environ Res Public Health. 2022 Dec 9;19(24):16536. doi: 10.3390/ijerph192416536. PMID: 36554416; PMCID: PMC9779572.

- Hyland MR, Webber-Gaffney A, Cohen L, Lichtman PT. Randomized controlled trial of calcaneal taping, sham taping, and plantar fascia stretching for the short-term management of plantar heel pain. J Orthop Sports Phys Ther. 2006 Jun;36(6):364-71. doi: 10.2519/jospt.2006.2078. PMID: 16776486.

- Yelverton C, Rama S, Zipfel B. Manual therapy interventions in the treatment of plantar fasciitis: A comparison of three approaches. Health SA. 2019 Sep 25;24:1244. doi: 10.4102/hsag.v24i0.1244. PMID: 31934436; PMCID: PMC6917457.

- Trojian T, Tucker AK. Plantar Fasciitis. Am Fam Physician. 2019 Jun 15;99(12):744-750. PMID: 31194492.

- Siriphorn A, Eksakulkla S. Calf stretching and plantar fascia-specific stretching for plantar fasciitis: A systematic review and meta-analysis. J Bodyw Mov Ther. 2020 Oct;24(4):222-232. doi: 10.1016/j.jbmt.2020.06.013. Epub 2020 Jul 30. PMID: 33218515.

- Baur D, Schwabl C, Kremser C, Taljanovic MS, Widmann G, Sconfienza LM, Sztankay J, Feuchtner G, Klauser AS. Shear Wave Elastography of the Plantar Fascia: Comparison between Patients with Plantar Fasciitis and Healthy Control Subjects. J Clin Med. 2021 May 27;10(11):2351. doi: 10.3390/jcm10112351. PMID: 34072045; PMCID: PMC8199455.

- Rathleff MS, Mølgaard CM, Fredberg U, Kaalund S, Andersen KB, Jensen TT, Aaskov S, Olesen JL. High-load strength training improves outcome in patients with plantar fasciitis: A randomized controlled trial with 12-month follow-up. Scand J Med Sci Sports. 2015 Jun;25(3):e292-300. doi: 10.1111/sms.12313. Epub 2014 Aug 21. PMID: 25145882.

- Mannan M, Karim F, Hafeez U, Khalil S. Efficacy of Platelet-Rich Plasma (PRP) in Treating Plantar Fasciitis. Cureus. 2024 Oct 26;16(10):e72454. doi: 10.7759/cureus.72454. PMID: 39600742; PMCID: PMC11589164.