大腿骨疲労骨折を発症すると数か月と長期離脱を余儀なくされることがあり、パフォーマンスが低下してしまい、以前のコンディションを取り戻すのに半年以上かかってしまうこともあります。

この記事では大腿骨疲労骨折の原因と改善方法について、科学的根拠やオリンピック選手の事例、私自身の大腿骨疲労骨折の苦い経験を交えて重要なポイントを解説していきたいと思います。

大腿骨の疲労骨折とは?

大腿骨は太ももの骨であり、疲労骨折は繰り返し小さな力が加わることで発生する骨折です。

大腿骨疲労骨折は中長距離ランナーに起こりやすく、疲労骨折のうち約10%ほどであると言われています1。

大腿骨疲労骨折の痛みは太もも周辺の鈍い痛みであり、筋肉系の故障と勘違いすることも珍しくありません。

大腿骨の疲労骨折の疑いがある場合には直ちに運動を中止するとともに、整形外科を受診することが大切です。

大腿骨疲労骨折の原因

過剰な練習

過剰な練習は大腿骨疲労骨折につながる可能性があり、特に急激に練習量を増やす、走るスピードをあげる、今までやっていない練習を取り入れるなど、普段よりも負荷が大きくなる時にリスクが高まります。

ウェイトトレーニングのやり過ぎも大腿骨に大きな負荷がかかりやすく、特にスクワットやヒップスラストといった種目が大腿骨に負荷がかかります。

ランニングフォーム

ランニングフォームも大腿骨の負荷に関係し、特にランニングフォームのバランスが乱れている側が大腿骨の疲労骨折につながります。

具体的には骨盤や股関節の重心がズレていると大腿骨の負荷が高まりやすくなります。

実際に大腿骨疲労骨折を抱えている人に骨盤の重心がブレている状態の姿勢を取ってもらうと、痛みが出やすくなります。

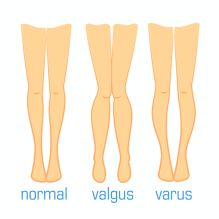

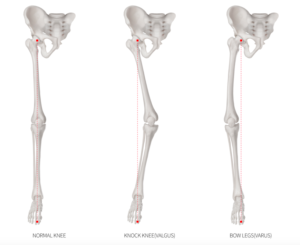

こういった骨盤の姿勢の乱れによる大腿骨への負荷は、股関節周りだけの問題ではなく、膝周りの姿勢から影響していることが珍しくありません2・3。

ニーインやニーアウトを抱えていると大腿骨の負荷が大きくなり、ニーインやニーアウトの角度が10°の違うだけで大腿骨の負荷が倍近くになるという研究結果も報告されています3。

これは股関節がブレてしまい、体重や着地衝撃が大腿骨に真っ直ぐかからないことが影響していると考えられます。

-

ランニング時のニーインの原因と改善方法について

続きを見る

骨の強度

大腿骨疲労骨折には骨の強度も関わっており、骨の強度が弱いと疲労骨折のリスクが高まります。

栄養不足で低体重であること、ビタミンやカルシウムの不足、睡眠不足なども骨が弱くなってしまう原因になります。

-

ランナーの疲労骨折の原因と対策について

続きを見る

大腿骨疲労骨折の痛みについて

初期症状としては筋肉の張りのような感覚、太ももの筋肉の炎症のような感覚、ふとした瞬間の太ももの軽い痛みだったりします。

前兆はあるかもしれませんが、とても大腿骨疲労骨折とは思えないような軽い違和感や痛みだったりします。

大腿骨疲労骨折の痛みはズキズキするものから、焼けつくような痛み、走っているときや階段での痛み、寝ているときのズキンとした急な痛み、ひどい場合には歩いているときにも痛みが出ることがあり、歩行困難になってしまうなど様々なものがあります。

大腿骨疲労骨折が回復に向かう時期には痛みがなくなりますが、痛みがなくても疲労骨折が完治しているとは限りません。

このため十分な休養を取ることが大事になります。

大腿骨疲労骨折は早期発見が重要なポイントになりますが、痛みや症状が紛らわしく、違和感が出た当初は単なる筋肉の張りと勘違いするなど、初期症状での区別が難しいという問題があります。

ある研究では大腿骨疲労骨折の痛みが出てから整形外科の受診まで3週間近くかかってしまうことが報告されています5。

早期発見・早期回復を実現するためには症状の軽い早い段階でテストや検査を行うことがポイントになります。

大腿骨疲労骨折のテスト方法

Fulclum Test

大腿骨疲労骨折のテスト方法にファルクラムテストと呼ばれるものがあり、太ももの下に硬いものを入れて膝を垂直に押して、大腿骨を曲げるような負荷をかけます。

痛みがあれば大腿骨疲労骨折の疑いがありますが、テスト方法には一定のコツが必要です。

片足ホップテスト

片足ジャンプで痛みがあれば大腿骨疲労骨折の疑いがあるというテスト方法です。

大腿骨疲労骨折があっても片足ジャンプで痛みがないこともあり、ある程度重い状態のものしか発見できないという精度に限界があります。

レントゲン・MRI

大腿骨疲労骨折の発生直後はレントゲンに異常が表れないことがあり、MRIでの診断が大事であると言われています1。

最近ではエコー検査で怪我の診断をすることも増えており、エコー検査で骨折を発見できることがありますが、エコー検査の精度には一定の限界があります6。

大腿骨疲労骨折の改善方法

休養

初期症状のうちに運動をやめて休養をとることが重要であり、これによって大腿骨疲労骨折の回復期間が早くなると言われています7・8。

一般的に回復期間が6〜8週間と言われることがある大腿骨の疲労骨折ですが、ランナーが完全に練習に復帰するには平均で3~4か月かかるという論文もあります9。

休養期間に個人差はあり、早めに休養することが休養期間を短くする大事なポイントになります。

無理をしてランニングを続けていると重症化しやすく、長い期間の疲労骨折に苦しむことになりかねません。

疲労骨折を回復させるには十分な休養期間を設けることが大事なのですが、痛みがないからとすぐにランニングを再開することにはリスクがあります。

痛みが必ずしも骨の回復度合いと一致しているわけではなく、痛みの消失と骨の修復にはタイムラグがあるので注意が必要です。

再発可能性があるため、医師のアドバイスに従って競技復帰することが大切です。

医師のアドバイスを無視して、痛みがないからと自己判断で運動を再開してしまい、疲労骨折を繰り返す選手が少なからずいるので注意が必要です。

ストレッチ

大腿骨疲労骨折を抱えているときのストレッチは柔軟性を改善し、重心を整えることがポイントになります。

硬すぎる筋肉があると重心がそちらに傾いてしまう可能性があるため、ストレッチなどで筋肉をほぐしていくことが役立ちます。

ただし、ストレッチ自体に大腿骨疲労骨折の回復を早めるという効果はありません1。

あくまで柔軟性を高める、ランニングフォームを整えるといった目的でストレッチやマッサージを行うことが大切です。

リハビリ

大腿骨疲労骨折では医師や理学療法士の指示に従ってリハビリを行うことが重要になります。

リハビリの一例として、松葉杖なしの歩行、上半身の運動のみ、隔日での自転車や軽いジョギング、というように回復状態を確かめながら、徐々に軽い負荷での練習を再開するという方法があります9。

回復のペースには個人差がありますが、いずれにしても痛みがなく状態がいいからと自己判断で勝手な運動をしないことが極めて重要になります。

陸上選手や中長距離ランナーの多くは怪我や痛みに対する経験があるとは思いますが、自身の過去の経験に従って自己判断で行うとリスクがあり、怪我を悪化させてしまう可能性があります。

大腿骨疲労骨折は他の怪我とはわけが違い、簡単に治るものではなく、リハビリが失敗した時には怪我の回復が数か月や半年遅れてしまうという悲惨な結果になりかねません。

慎重すぎるくらいの姿勢で取り組むくらいがちょうどいいかもしれません。

トレーニング

大腿骨疲労骨折の予防・改善にはトレーニングが役立ちますが、歩行困難なほどの痛みがある場合にはトレーニングの負荷によって痛みが悪化してしまう可能性があります。

痛みが治まって歩行などができるようになってから徐々にトレーニングを始めることが大切です。

スクワットやランジなど体重がかかるようなエクササイズは大腿骨に大きな負荷がかかりやすく、症状を悪化させてしまう可能性があるため初期段階では避けたほうがいいでしょう。

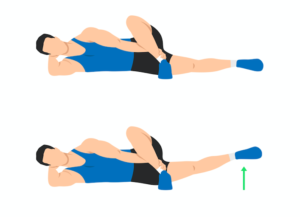

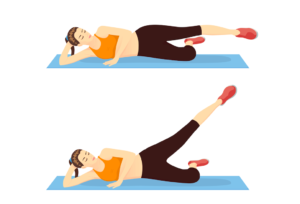

まずは、体重をかけずにできるものから始めることがポイントであり、例えば太ももの内側の内転筋のエクササイズやお尻の外旋筋を鍛えるようなエクササイズがランニング時の軸を整えるのに役に立ちます。

身体の状態が回復していくにつれて徐々に自重を使ったトレーニングを取り入れていき、片足バランスなどの機能的なトレーニングなども重要になります。

軸がブレてしまうことが大腿骨疲労骨折の原因になるため、片足バランスなどで軸を強化していくことが役立ちます。

栄養

中長距離ランナーは低体重をキープしたいという気持ちがあるかもしれませんが、大腿骨疲労骨折を抱えている時期は食事制限はせずに十分な食事量を確保することが大事になります。

怪我した部分を回復させるにはエネルギーが必要であり、十分な食事量がないと代謝が悪くなり、回復が遅れてしまう可能性があります。

また、カルシウムの摂取は怪我の回復を早めるわけではありませんが、再発予防のためにも十分なカルシウム量を摂取しておきたいところです。

1500mg摂取しているランナーは疲労骨折の発生率が著しく低くなることが報告されており、1日に牛乳をコップ1~2杯飲むことなどが役立ちます10。

大腿骨疲労骨折を早く治す方法

大腿骨疲労骨折を早く治すことができる治療方法はないか?と探しているかもしれませんが、残念ながら強い科学的根拠のある治療方法が少ないのが現状です。

大腿骨疲労骨折を早く治すために最も重要なことが、十分な休養を取ることです。

期待していたものとは違うガッカリした答えかもしれませんが、しっかりと休養を取って負荷がかかるような運動を控えることが最善の方法になります。

というのも、大腿骨疲労骨折の回復が長引いてしまうよくある理由として、早めのランニング復帰によって怪我を再発してしまうことがあります。

怪我を再発してしまうと、追加で3~4か月の休養を余儀なくされるケースや、酷い場合には半年や1年以上などの長期離脱を招いてしまいます。

休んでばかりでは身体が衰えてしまうと思うかもしれませんが、焦る気持ちを抑えてしっかりと休養を取ることが回復を早め、早期のランニング復帰を実現する重要なポイントなのです。

大腿骨疲労骨折の事例

オリンピック選手の事例

大腿骨の疲労骨折で最も大事なのは早期発見と早めの休養であることを繰り返し述べさせていただきましたが、現実的にはオリンピック選手でも簡単にできるものではありません。

パリオリンピック代表の前田穂南選手はオリンピック直前に大腿骨の疲労骨折を発症していますが、症状が出てから大腿骨の疲労骨折であると診断が下るのに10日かかっています。

前田は7月31日の練習において右大腿部付け根付近に張りを覚えたが、強い痛みでなかったため調整しながら本番に向けた練習を続けていた。チームドクターに連絡をとりながらの練習を行い、診察や画像検査は選手村入村のタイミングで行うこととした。

8月6日にチームドクターの診断とレントゲン検査、8月7日にエコー検査を実施したが、大きな所見は確認されず。

引き続き様子を見ながら調整練習を実施。しかしその後も症状が改善されないことから8月9日にMRI検査を行い、大腿骨近位に信号変化が認められ、右大腿骨疲労骨折と診断された。

「女子マラソン・前田穂南が右大腿骨疲労骨折により欠場|パリ2024」 Olympics.com

大腿部の付け根に張りを覚えた時点で休んでいれば疲労骨折による長期離脱の期間を短くできた可能性が考えられますが、違和感が出た時点で練習を休むという判断を下すのは難しかったと思います。

また、オリンピック選手の医療チームをもってしても大腿骨疲労骨折の早期発見が難しいということを示している事例でもあります。

前田穂南選手は2025年の5月にレースに復帰しており、約9か月という期間が大腿骨疲労骨折の大変さを物語っています。

オリンピック選手であろうとマラソン日本記録を樹立したランナーであろうと、大腿骨疲労骨折は簡単に治るものではないということを示している事例であるかと思います。

大腿骨疲労骨折の体験談:ランニング復帰の落とし穴

大腿骨疲労骨折を改善するには休養が大事である、無理してランニングをしないことが大事であると繰り返し強調してきましたが、私自身も過去に大腿骨疲労骨折で苦労した経験があります。

私は疲労骨折をしてから1か月くらい休み、徐々に練習を再開しました。

痛みなくランニングできるし、徐々に距離を伸ばしても問題がなく、大会にも参加しても大丈夫だったので6~8週間ほど経過した頃には完治に近づいていると思いました。

怪我をしていない時には毎日に20km以上走っていたのですが、再発することを恐れて10km以下の比較的短い距離の練習に留めておきました。

しかし、その判断は甘いものであり、無情にも大腿骨疲労骨折を再発した経験があります。

少しでもコンディションを維持したい、大会に間に合わせたいという焦りから、自転車や2~3kmの軽いジョギングなどの運動を続けていました。

脚の痛みはないし、運動後も痛みは出ていないし、問題ないだろうと考えていました。

結果的に、これらの努力はマイナスに働き、回復期間が長引く要因になってしまいました。

中途半端な練習で悪あがきするくらいだったら、さっさと休めばよかったと何度も後悔しました。

痛みがないからといって大腿骨疲労骨折が完治したわけではない、ということを強く実感しました。

私のこの苦い経験から言えることは、痛みがない状態での軽い運動でさえも悪影響を及ぼす可能性があるということです。

十分な休養を取ることが大腿骨疲労骨折を治す最善の方法であるということを痛感しました。

焦る気持ちを抑えて冷静になって医療従事者の指示を守り、辛抱強くリハビリに取り組むことが重要であると伝えたいです。

まとめ

大腿骨疲労骨折は過剰な負荷でのランニングやウェイトトレーニング、重心の乱れやニーインなどのランニングフォーム、筋力バランスの乱れ、栄養不足などによる骨の強度低下が原因になります。

大腿骨疲労骨折の改善には早期発見と十分な休養、ストレッチによる柔軟性向上、トレーニングでの軸の強化などが役立ちます。

大腿骨の違和感を感じたら早めに医療機関に相談することが大切であり、自己判断でのリハビリやランニング再開はリスクがあります。

<参考文献>

- Bernstein EM, Kelsey TJ, Cochran GK, Deafenbaugh BK, Kuhn KM. Femoral Neck Stress Fractures: An Updated Review. J Am Acad Orthop Surg. 2022 Apr 1;30(7):302-311. doi: 10.5435/JAAOS-D-21-00398. PMID: 35077440.

- Belaïd D, Germaneau A, Vendeuvre T, Ben Brahim E, Aubert K, Severyns M. Varus malalignment of the lower limb increases the risk of femoral neck fracture: A biomechanical study using a finite element method. Injury. 2022 Jun;53(6):1805-1814. doi: 10.1016/j.injury.2022.04.018. Epub 2022 Apr 26. PMID: 35489822.

- Severyns M, Belaid D, Aubert K, Bouchoucha A, Germaneau A, Vendeuvre T. Biomechanical analysis of the correlation between mid-shaft atypical femoral fracture (AFF) and axial varus deformation. J Orthop Surg Res. 2022 Mar 15;17(1):165. doi: 10.1186/s13018-022-03060-1. PMID: 35292051; PMCID: PMC8922833.

- Tomlinson RE, Silva MJ. Skeletal Blood Flow in Bone Repair and Maintenance. Bone Res. 2013 Dec 31;1(4):311-22. doi: 10.4248/BR201304002. PMID: 26273509; PMCID: PMC4472118.

- Maesono, K. Return to play after low-risk pelvic and lower limb stress fractures in

track-and-field athletes. 日本臨床スポーツ医学会誌:Vol. 27 No. 3, 2019. - Champagne N, Eadie L, Regan L, Wilson P. The effectiveness of ultrasound in the detection of fractures in adults with suspected upper or lower limb injury: a systematic review and subgroup meta-analysis. BMC Emerg Med. 2019 Jan 28;19(1):17. doi: 10.1186/s12873-019-0226-5. PMID: 30691395; PMCID: PMC6350304.

- Koenig SJ, Toth AP, Bosco JA. Stress fractures and stress reactions of the diaphyseal femur in collegiate athletes: an analysis of 25 cases. Am J Orthop (Belle Mead NJ). 2008 Sep;37(9):476-80. PMID: 18982185.

- Dutton RA. Stress Fractures of the Hip and Pelvis. Clin Sports Med. 2021 Apr;40(2):363-374. doi: 10.1016/j.csm.2020.11.007. Epub 2021 Jan 19. PMID: 33673892.

- Ivkovic A, Bojanic I, Pecina M. Stress fractures of the femoral shaft in athletes: a new treatment algorithm. Br J Sports Med. 2006 Jun;40(6):518-20; discussion 520. doi: 10.1136/bjsm.2005.023655. PMID: 16720887; PMCID: PMC2465093.

- Tenforde AS, Sayres LC, Sainani KL, Fredericson M. Evaluating the relationship of calcium and vitamin D in the prevention of stress fracture injuries in the young athlete: a review of the literature. PM R. 2010 Oct;2(10):945-9. doi: 10.1016/j.pmrj.2010.05.006. PMID: 20970764.