二重閾値走とは?

二重閾値走とはノルウェー発祥のトレーニング方法で、主に中長距離ランナーの持久力向上を目的とした練習方法です。

近年のノルウェー選手の躍進が大きく、中でも東京オリンピック1500mとパリオリンピック5000mで金メダルのヤコブ・インゲブリクセン選手が二重閾値走を実践していたことから注目を集めました。

(Depositphotos)

ノルウェーのコーチは高強度トレーニングよりも中強度トレーニングを重視することで成果を上げていると言われています1・2。

5000mのノルウェー記録を保持していたマリウスバッケン氏が二重閾値走の考案者であり、自身のウェブサイトにトレーニング内容を英語で公開したことから広がりを見せました。

特徴的だったのが1日に2回閾値走を行うこと、乳酸濃度測定を行うことといった点です。

二重閾値走のやり方

練習メニュー

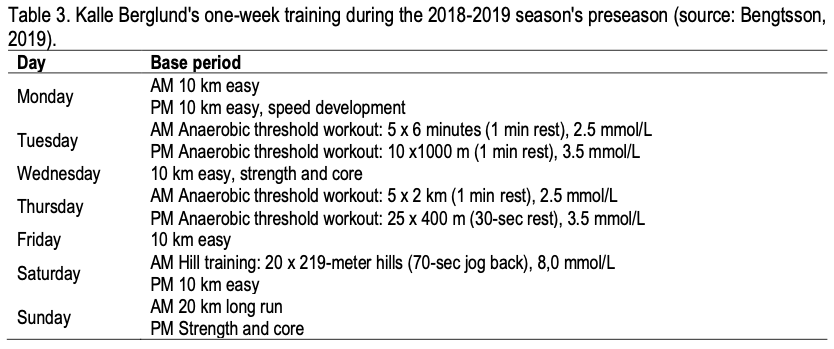

二重閾値走は1日に閾値走を2回行うものであり、週に2回ほど午前中に軽めの閾値走と午後に少しスピードを上げた閾値走を行います。

午前中は6分走を5セット(レスト1分)あるいは2kmを5セット(レスト1分)といった内容で、午後は1000mを10本(レスト1分)あるいは400mを25本(レスト30秒〜)でといったものが多いようです。

(Kelemen et al 2024)

これらの閾値走の練習メニューは全力でこなすのではなく、余裕を持って一定のペースに抑えて行うことがポイントです。

走るペースが遅すぎるとトレーニング効果が得られなくなってしまうため、効果が得られるように、血中乳酸濃度の測定を行ってペースを管理することが大きな特徴です。

ただし、閾値走だけではスピードを失ってしまうため、週に1回ほど坂道ダッシュやショートインターバルでスピード刺激の練習が組み込まれています。

乳酸測定

二重閾値走の大きな特徴がランニング中の血中乳酸濃度の測定を行うことで、適切なスピードに調整して効率的な練習を実現している点です。

実際の乳酸測定にはインターバルのレスト時に採血が必要になりますが、毎回採血をする必要はなくて、どのくらいが適切なペースなのかを感覚的に学ぶことで十分であると言われています。

開発者のマリウスバッケン氏によるとケニア人のランナーは乳酸測定をしなくても、最適なペースを感覚的に理解しているそうです3。

ざっくりとした血中乳酸濃度は2mmolでフルマラソンペース、3.5mmol〜4.5mmolで10000mのレースペースに相当すると言われています2。

もちろん乳酸測定をしないと正確な数字はわかりませんが、二重閾値走では2mmolや3.5mmolで走ることが多く、一般的な閾値走よりも遅いペースでの練習になるということが大事なポイントです。

開発者のマリウスバッケン氏いわく血中乳酸濃度を3mmol以下に抑えた方が効果的であると語っており5、ハーフマラソンのレースペース前後くらいでの閾値走にしておくことが無難であると考えられます。

二重閾値走を開発した当初は「そんな遅いペースでは効果がない」とよく言われていたそうです3。

二重閾値走を実践し、東京・パリオリンピックで金メダルを獲得したインゲブリクセン選手は「最も大きな間違いは、多くの人はハードすぎる練習を繰り返していること」とコメントを残しています5。

二重閾値走の効果

パフォーマンスの向上

二重閾値走が高い効果を生み出す理由として、あえてペースを落とした閾値走を多く取り入れることで疲労を軽減できるため、結果的に中強度のランニングの量を増やすことでき、トレーニングの総負荷が高くなると言われています2。

しかし、近年の研究ではランニング中の血中乳酸濃度を一定の値に保っていたとしても、心拍数や酸素摂取量、主観的疲労度など生体反応には個人差が大きいことが報告されています6。

つまり、二重閾値走の効果には個人差が大きく、再現性には疑問が残る形となっています。

二重閾値走が広がりを見せたのは、中長距離走やトライアスロン、冬季オリンピックなどにおけるノルウェー勢の活躍がベースになっています。

しかし、ノルウェー勢の強さの秘密は二重閾値走だけに限られたものではなく、ノルウェーが国家単位でスポーツ強化に莫大な資金を注ぎ込んでいることも関係しています。

特に若い選手の英才教育のシステムには注目すべき点がいくつもあり、幼少期の選手に対する競技的な思考でのトレーニングを禁止していたり5、優秀な才能を持った選手が潰されないように保護しながら強化する体制が整えられています。

ノルウェーのコーチは伝統的に高強度の負荷で消耗させるよりも、中強度のトレーニングや休養を重視して過剰な負荷がかからないようにしていると言われています1。

怪我のリスク

二重閾値走には大きな怪我のリスクがあります。

1日2回の閾値走は想像以上に負荷が大きく、二重閾値走によってダメージが徐々に蓄積されていき、大きな怪我で長期離脱してしまうリスクがあります。

特に限界ギリギリの速いスピードで走ろうとするとダメージが大きくなりやすく、二重閾値走は適度に遅いペースで行うことが大事になります。

また、怪我の耐性が弱く、故障しがちなランナーにはオススメできません。

普段から走行距離が多く、怪我への耐性が強いランナーでないと怪我のリスクが高まります。

-

ランナーが安全に走行距離を伸ばすポイント

続きを見る

繰り返しになりますが、二重閾値走は負荷が過剰にならないように適度に負荷をコントロールしながら行うことが重要なポイントです。

疲労が溜まっている時には無理をせずに休養を入れること、ストレッチやマッサージで身体をメンテナンスすることも大切です。

オーバートレーニングのリスク

二重閾値走が高い効果を上げられる原理として、ペースを抑えた閾値走を繰り返すことによって疲労を軽減し、結果的にトレーニングの総負荷が増える点です。

つまり、二重閾値走には過酷な練習を行えばトレーニング成果が大きくなるという考え方が含まれている点に注意が必要です。

二重閾値走はトレーニングの総量を増やしているから効果がある、だったらさらに大きな負荷でトレーニングすればいいのでは?と解釈ができるのです。

実際に私は二重閾値走がトレーニングの総負荷を増やしていることに着目し、二重閾値走をよりハードな形にして練習をしてみたことがあります。

週に3回ほど二重閾値走を実施してみたり、一度の閾値走で走る距離を伸ばしてみたりしましたが、期待していたようなトレーニング効果はありませんでした。

むしろ、トレーニングの総負荷が増えすぎたことによってオーバートレーニングに陥り、コンディションを落としてしまいました。

二重閾値走は過度な負荷がかからないようにコントロールしながら行うことが極めて重要なポイントであると思います。

二重閾値走に対する議論

近年では二重閾値走を取り入れているランナーを目にすることがあります。

二重閾値走が少しずつ広がりを見せていますが、一方で思うような効果が得られなかったという声もあります。

インゲブリクセン選手いわく、最も大きな間違いはハードすぎるトレーニングをやっている人が多すぎるということです5。

二重閾値走で効果を生み出すためには、ペースを落として走ることが重要であると言えます。

とはいえ走るスピードを落としたところで、必ずしも劇的な効果を生み出すとは限りません。

少なくとも私自身の場合は速度を緩めた二重閾値走に効果はありませんでした。

世界王者のトレーニング方法は真似する対象となりやすいですが、その効果には個人差があり、思うような効果が得られないという声が生まれることも珍しくありません。

世界チャンピオンのトレーニング方法を真似するだけで勝てるほどランニングは甘いものではなく、自分に合う方法を見つけることが大事だと思います。

やってみて効果があるのなら取り入れて、思うような効果が得られないのなら別の練習方法に切り替えることが大切です。

まとめ

二重閾値走はスピードを抑えた閾値走を1日2回行うものであり、適度にスピードを緩めることによって疲労を軽減し、結果的にトレーニングの総量を増やすことができる方法です。

過剰な負荷にならないようにスピードを緩めることが重要なポイントであり、血中乳酸濃度の測定はスピードの出し過ぎを防ぐために行われます。

<参考文献>

- Tønnessen E, Sandbakk Ø, Sandbakk SB, Seiler S, Haugen T. Training Session Models in Endurance Sports: A Norwegian Perspective on Best Practice Recommendations. Sports Med. 2024 Nov;54(11):2935-2953. doi: 10.1007/s40279-024-02067-4. Epub 2024 Jul 16. PMID: 39012575; PMCID: PMC11560996.

- Casado A, Foster C, Bakken M, Tjelta LI. Does Lactate-Guided Threshold Interval Training within a High-Volume Low-Intensity Approach Represent the "Next Step" in the Evolution of Distance Running Training? Int J Environ Res Public Health. 2023 Feb 21;20(5):3782. doi: 10.3390/ijerph20053782. PMID: 36900796; PMCID: PMC10000870.

- Marius Bakken. The Norwegian model of lactate threshold training and lactate controlled approach to training.

- Kelemen, Bence & Benczenleitner, Ottó & Toth, Laszlo. (2023). Norwegian double-threshold method in distance running: Systematic literature review. Scientific Journal of Sport and Performance. 3. 38-46. 10.55860/NBXV4075.

- Brad Culp. "The Norwegian Method." 80/20 Publishing. 2024.

- Fleckenstein D, Seelhöfer J, Walter N, Ueberschär O. From Incremental Test to Continuous Running at Fixed Lactate Thresholds: Individual Responses on %VO2max, %HRmax, Lactate Accumulation, and RPE. Sports (Basel). 2023 Oct 9;11(10):198. doi: 10.3390/sports11100198. PMID: 37888525; PMCID: PMC10611166.

関連記事

-

頑張りすぎのランナーが陥る罠「オーバーリーチング」について

続きを見る

-

ランナーに最適な月間走行距離とは?

続きを見る

-

400m走の後半の失速を防ぐ持久力トレーニング

続きを見る

-

ランニングエコノミーを高める方法について

続きを見る